(この記事は、2025年1月13日に配信しました第413号のメールマガジンに掲載されたものです)

新年1回目は、2025年にメモリアルイヤーを迎える代表的な作曲家のご紹介です。

●ドメニコ・スカルラッティ、ヘンデル、J.S.バッハ : 生誕340年

いずれもバロック時代を代表する音楽家で、生誕340年です。

スカルラッティは、父のアレクサンドロ・スカルラッティも有名な音楽家で、その6番目の子供になります。イタリア生まれで、540曲や555曲とも言われている膨大なソナタがあります。

ヘンデルは、ドイツ生まれでイギリスに帰化した作曲家です。オラトリオ「メサイア」は、今でもよく演奏されます。後の作曲家ベートーヴェンは、ヘンデルの作品をとても高く評価し、尊敬していたそうです。

J.S.バッハも、ヘンデルと同じくドイツ生まれですが、生涯ドイツ国内で活躍しました。「トッカータとフーガ ニ短調」は、あらゆるオルガン曲の中でナンバー1と言ってもよいほどの知名度があります。

● ヨハン・シュトラウス2世 : 生誕200年

父のヨハン・シュトラウス1世の長男で、オーストリアの作曲家です。「美しき青きドナウ」など、ウィンナーワルツの名曲を次々に生み出し、「ワルツ王」とも呼ばれました。

● サン=サーンス : 生誕190年

フランスを代表する音楽家で、「動物の謝肉祭」などが有名です。2歳でピアノを弾き、3歳で作曲を始め、10歳でコンサートデビューという神童でした。

● ガブリエル・フォーレ : 生誕180年

サン=サーンスと同じくフランスを代表する音楽家で、サン=サーンスからもピアノを習い、長年親交を結んでいました。「シシリエンヌ」などが代表作になります。パリ音楽院の学長なども務めました。

● モーリス・ラヴェル : 生誕150年

ラヴェルもまた、フランスの作曲家になります。代表作「ボレロ」は、誰もが一度は聴いたことがある作品かと思います。パリ音楽院でフォーレに師事しました。

● ビゼー : 没後150年

オペラ「カルメン」が特に有名なのではないでしょうか。「ウィリアム・テル」「セビリアの理髪師」など、数多くのオペラ作品を書いたロッシーニの音楽の大ファンだったそうです。

● エリック・サティ : 没後100年

ドビュッシーやラヴェルにも大きな影響を与えたと言われている作曲家で、元祖BGM音楽の作曲家と言ってもよいかもしれません。「ジュ・トゥ・ヴ」や「ジムノペディ」が大変有名です。

歴史上有名な音楽家が、もっと古い時代の音楽家を尊敬していたり、ファンだったという事を知るだけでも、現代の私たちが音楽を楽しむことと共通する部分があり、親近感がぐっと増しますね。いろいろな場面で、今回ご紹介した音楽家などの作品が取り上げられたり、聴く機会も増えるかもしれませんので、これからも注目していきたいものです。

(この記事は、2024年12月22日に配信しました第412号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回は、日本音楽コンクールのお話です。

先日、日本音楽コンクールのドキュメンタリー番組が放送されたので見てみました。日本で最も歴史のあるクラシック音楽コンクールの舞台裏を2ヵ月密着取材した番組です。

日本音楽コンクールは、昭和7年(1932年)に作曲家の山田耕作らが、日本のクラシック音楽のレベル向上と有望な新人音楽家を発掘するために始められました。今では音楽家の登竜門になっていて、ピアニストの反田恭平さんやヴァイオリニストの諏訪内晶子さんなど、たくさんの演奏家を輩出している権威あるコンクールです。

第93回目の今年は、ピアノ、ヴァイオリン、声楽、トランペット、クラリネット、作曲の6部門が開催されました。番組では、激戦の予選会の映像が流れていました。ピアノ部門では、最も多い216人の応募があり、そのうち45人が2次予選に進みました。1次予選で、5分の4が敗退するとは思った以上に厳しいですね。

2次予選では、ベートーヴェンのソナタが課題曲ですが、コンクールの参加者たちは、以下のような感想を話していました。「難しさを、とても感じる。指先で扱うものすべてが出てしまう、露呈してしまう作曲家だと思う」「不屈の精神が、めらめらと燃え上がっていて、でも優しい面や悲しい面がたくさんある」「ものすごくベートーヴェンの人生そのものが詰まっている。言葉以上の力を持つ音楽だと思う。」

番組では、1次予選、2次予選、3次予選、そして本選と、インタビューや本番での様子も流していました。そして、本選へは、4人が進みました。

モーツァルトのピアノ協奏曲第23番を選んだ山崎さんは、「本選まで待ち遠しいというか、すごく長く感じます。オーケストラと演奏することを、結構楽しみにしています。正直言うと、3次予選まででいっぱいいっぱいだったので、本選に行けたらもうご褒美で、ボーナスステージという感じです」とインタビューに答えていました。3度目の出場で、ようやくたどり着いた本選への切符だそうで、「本番は楽しむしかないですね。オーケストラと演奏できる機会なんてないので」と、少しはにかみながら話していました。

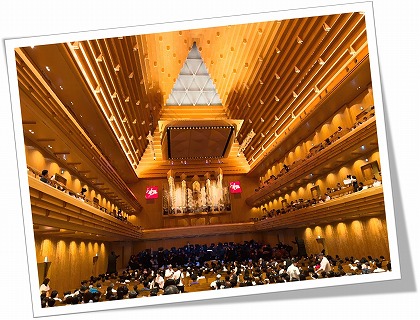

番組では、山崎さんが通っている東京芸術大学のレッスン室での練習の映像と、本選会の映像が少し流れていましたが、同じ個所を弾いていましたので、本選会の会場の音の響きがよく伝わってきましたし、終始穏やかな表情で演奏をしていて、演奏後のインタビューでは、「やはり楽しかったです。オーケストラと一緒に演奏する時って、いつも意識していないことに意識を向けるので、難しかったけれど、やりがいもあって、すごい楽しかったです」と感想を話していました。

同じくモーツァルトの協奏曲を選んだ荒川さんは、山崎さんの先輩で、3度目の挑戦だそうです。「そもそも、そんなにピアノを好きでやっていたことは、1回もないので、本当に1回もないので、コンクールに応募してから辛かったです。何かわからないプレッシャーがあって、体調を崩したり、練習しても気分の波があるし、それでも練習をしなきゃならなかったので」と話していてビックリしました。

親の勧めでピアノを始めて、続けてきたそうですが、音楽に没頭することにどこか疑問があり普通科の高校へ進学したそうです。それでも、ピアノを辞めたら何も無いなあと思ったそうで、ピアノをやっていくしかないと大学は音大へ進学したそうです。結構後ろ向きな感じですが、それで芸大に入るのですから、相当な実力の持ち主なのだと思いました。

本選会で弾くモーツァルトの第24番の協奏曲について、「もともと音は良いと昔から言われていて、その自分の特色が出せる曲だと思っています」と話していましたが、番組で流していた練習風景を見ますと、芯のある本当に良い音が出ていて納得という気がしました。「もちろん、美しい音だけで音楽は成り立っているわけではないと思います」とも話していて、曲の途中にあるカデンツァ(ソリストが即興的に演奏してよいという箇所)で、荒川さんは、持ち前の音の良さを最大限に活かすような自作のカデンツァを用意していました。通常は、即興的な箇所とはいえ、カデンツァも楽譜がいろいろとあり選んで弾くことが多く、オリジナルをしかもコンクールで弾くのは、かなり珍しいと思います。

「本選は、自分のために弾くというよりは、家族や先生に対して感謝の思いを持ちながら演奏したい。すごい大変なので時間はかかるし、いろいろとご迷惑をかけていると思うから、恩返しのつもりで弾きたいです」と話していて、意外に好青年だなとちょっと感心してしまいました。演奏後、「とりあえず終わったんで良かったです。会場に響いている音を聴くのが好きなので、耳を傾けながら割と楽しみながら弾けたと思います」と感想を話していました。

ショパンのピアノ協奏曲第1番を選んだ南さんは、「私は全然天才的な才能とか特別な才能を持っているわけじゃないと思っているので、その分努力で、周りと比べたりしないで地道に頑張ってきました」と笑顔で話していました。3度目の挑戦だそうです。地道に頑張ってきたというだけあって、高校時代からレッスンでのアドバイスやいろいろな気づきをノートにびっしりと書き込んでいて、とても驚きました。その中には、「最後まで聴けていない」「枠の中に収まりすぎている」「音楽が小さく、全て内面での表現になってしまった」など、なかなか手厳しいコメントも書かれていました。

「音楽を作る上で、細かくいろいろな表現したいことがあったり、緻密に練り上げて研究してという作業は絶対に積みたくて、それを経て、最終的に考えていたことは全部開放して、大きな音楽として届けるという事に集中して、ピアノを弾きたいなあと思います」と、優しい笑顔で話していました。まさに、努力の人という感じですね。

本選で弾くショパンの協奏曲第1番について、「第2楽章が一番難しいけれど、やっぱりすごく好きで、ピュアで憧れとか懐かしさみたいなものもあるショパンの純粋な音楽が感じられて魅力を感じる」とも話していました。小さい頃は、気に入った音楽を耳で覚えて弾いたり、ピアノを身近に楽しんで弾いていたそうですが、高校から本格的にピアノを学び始めると、その楽しみを見失うこともあったそうです。「昔からずっと真面目で、その真面目さと素直さみたいなものが、少し壁になってしまって、先生の言ったことをその通りに弾くだけで、自分から出てくる音楽がなくなってしまって、真面目さが短所になってしまい、結構苦しい時期があった。けれど、そういう時に救ってくれたのも音楽だったので、やはり自分にとってなくてはならないものかなと思います」と話していました。

本選会の演奏では、その苦しい時期を経たからこそ滲み出てくる優しさみたいなものが現れていて、素敵な演奏だなあと思いました。演奏後には、「いろいろと溢れてしまったかなあというところもあったんですが、たくさんのお客様の前で弾くことができて、本当に幸せな時間でした」と溢れる笑顔で感想を話していました。

11年前に3位に入賞していて、今回再挑戦した竹田さんは、4歳でピアノを始めて、7歳でオーケストラとの初共演をした時には、一緒に音楽を作ってくれるというその喜びが忘れられなかったそうです。16歳の時に、全日本学生音楽コンクールで優勝したり、ポーランドに留学して研鑽を積んだり、ショパンコンクールに2回参加もしている方です。「コンクールが受けられなくなるような年齢になってきているので、迷ったけれど、いつまでも挑戦できるわけじゃないし、何年後かに思い返したときに、あの時やっぱり受けていればよかったなと思うんだったら、ちょっと怖いですけど飛び込んでみようと思って応募しました」と答えていました。また、「誰かに聴いてもらってこその音楽なので、コンクールに出ることによって、私の演奏をいろいろな方に聴いていただくというチャンスにもなる」という事もお話しされていて、常に前に進んでいくという姿勢に感心してしまいました。

本選への意気込みを聞かれた時には、「楽しいこと、悲しいこと、辛いことなど、いろいろな経験をピアノを通して行ってきたので、そういう経験というものを音に乗せられたらいいなあと思います」とインタビューに答えていました。本選会の舞台に笑顔で登場して、リストのピアノ協奏曲第2番を演奏していましたが、とても気迫のある大きなスケールの音楽で、テレビ越しではありますが、小柄な体格とのギャップにもとても驚きました。演奏後には客席からブラボーの掛け声もあり、演奏前と同じように笑顔でお辞儀をしていましたが、舞台袖に帰ってくると、感極まった表情で涙も流し、なかなかインタビューに答えられない様子でした。

本選会の審査結果の発表で、最初に岩谷賞(聴衆賞)が発表になり、竹田さんの名前が発表されると、「おぉ~~」という声があちこちから湧き上がっていました。他の部門の発表では、「きゃ~」という悲鳴にも似た嬉しさ全開の声が上がっていましたが、それとは違い、おそらくですが誰もが想像していた通りの納得の結果だったからだと思います。

審査結果は、1位に竹田さん、2位に荒川さん、3位に南さん、4位に山崎さんという発表でしたが、先程の「おぉ~~」という掛け声がバージョンアップした感じで、やはり結果にビックリではなく、思った通りの結果という意味での歓声なのではと思いました。

11年かけて、たどり着いた第1位という栄冠に、竹田さんはたくさんの拍手に涙と共にお辞儀で答えていました。「1位をいただいても、やっぱり変わりなく、音楽を聴いて下さる方々に、何か心に残せる演奏をこれからも表現できたらいいなあと思います」と、最後には笑顔で答えていました。

演奏だけではわからない、ここまでの道のりや、いろいろな心情を密着取材で見ることができて、とても興味深く見ることができました。これからの更なるご活躍を期待したいところです。

(この記事は、2024年12月9日に配信しました第411号のメールマガジンに掲載されたものです)

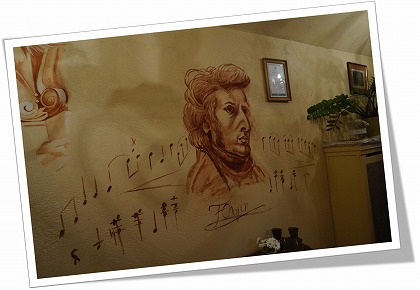

今回は、「町田樹が語るショパン」のお話です。

先日、「音楽の友」という音楽雑誌に、「町田樹が語るショパン」という特集があることを知り、早速読んでみました。町田樹さんは、2014年のソチ・オリンピックのフィギュアスケートで団体および個人で入賞し、同年の世界選手権で準優勝したフィギュアスケート選手です。「氷上の哲学者」とも呼ばれ、内容の深い演技をされていた人気の選手でした。既に現役を引退されていますが、スポーツ科学の博士号を取得されたようで、現在は准教授として教鞭をとりつつ、ダンサーや振付師、フィギュアスケート解説者など、マルチにご活躍されています。

クラシック音楽について、演奏家や指導者が語ることは多々ありますが、氷上の哲学者こと町田さんが、ピアノの詩人ショパンをどのように見ていて、感じているのか、大変興味深いところです。町田さんは、クラシック音楽に合わせてフィギュアスケートの演技をされたり、ショパンの作品を舞台上で踊ったり、ショパンの音楽の振付もしてきました。

インタビューの冒頭で、「ピアノ曲は、いつもスケートでうまく表現できるわけではない」という発言をされていました。思い返しますと、フィギュアスケートでクラシック音楽を利用する場合、オーケストラの演奏を使っている方が多いように思います。ピアノ曲を使っている選手がいないわけではありませんが、少数派だと思います。オーケストラの方が、いろいろな楽器があり、たくさんの演奏者がいますので迫力がありますし、壮大なスケール感も出て、華やかに見えるから選ばれているのかと思っていました。人前で何かをする場合には、どうしても華やかで、映えるものの方が印象を強く残せます。

しかし、町田さんの見解は全く違っていました。ピアノ曲は、音数が多く、音が直ぐに減衰してしまうからなのだそうです。ピアノという楽器の弱点を、鋭く突いていてびっくりしました。「弦楽器の曲ですと、流れるようなメロディーと呼応するように滑ることができる」とも話していました。確かに、ヴァイオリンなどの演奏ですと滑らかに滑ることができそうと素人の私でも容易に想像ができます。

町田さんは、以前サティ作曲の「ジュ・トゥ・ヴ」に合わせて滑った時のことを挙げて、「穏やかで軽やかな調子がスケートに適していた」と話していましたが、ピアノ曲すべてがフィギュアスケートに向かないというわけではなく、スケートで表現できるかをよく考えて選んでいるそうです。そして、楽曲だけではなく、どの演奏者の音源を使用するかも、じっくりと検討して選んでいるそうです。サティ作曲の「ジュ・トゥ・ヴ」の時には、羽田健太郎さんの演奏を使用しましたが、彼の演奏から演技の着想を得たそうです。

ショパンの作品にも、表現したいものがたくさんあるわけですが、振付をして踊りに落とし込む時に、「何かしらの壁を感じる」ことを話していました。以前、私のピアノの先生が、「ショパンは天才だから、なかなか私たち凡人には理解できない壁がある」という旨のお話をされていたことを思い出しました。もちろん、先生の話には続きがあり、「だけど、なんとか食らいつくわけだけどね…」となったのですが、町田さんもインタビューの終わりに、同じようなことを話していて驚きました。

町田さんは、「ショパンの音楽のメロディーの美しさや、そこに込められた激情の表現は、虜になるほど素晴らしく、ショパンの音楽を聴くと、心が揺り動かされると同時に、具体的な情景や感情、色などがはっきりと浮かんでくる。ショパンの音楽には、人の脳裏に何かをビジョアライズさせる力がものすごく強いのに、そこに壁を感じる」と話していて、鋭い洞察力を感じさせます。「表現したいことを完璧に表現しているから、余計な振り付けはしてくれるなとショパンに言われているよう。だから、拒絶されているように感じて当然なのかもしれないけれど、それでも、私は必死に食らいつくのです」と、ピアニストのインタビュー記事かと思われるようなことを話していました。

ショパンの音楽の中でも、「マズルカについては踊れない」ときっぱりと言い切っていて、マズルカは本当に舞曲なのだろうかという言葉まで出てきていました。ショパンの大きな功績の一つでもある、民族音楽を芸術作品に進化させた点を評した発言だったようです。マズルカは、ショパンのピアノ作品の中でも、とりわけ難しいと言われていて、テクニックというよりも、独特のリズム感や音楽表現を理解して演奏することがとても大変です。そのため、ショパンコンクールでも、予備予選や第1次予選ではなく、第3次予選の課題曲になっているとも言われています。大変な難曲ではありますが、ショパンの神髄とも言うべき作品なのです。

ちなみに、「舞曲とはいっても、例えばJ.S.バッハの作品は、かっちりした形式の音楽なのに、そこに乗せられる表現の幅は意外に広いのに対し、ショパンの作品は、感情を乗せやすいように聴こえるけれど、明確に思想や情景を喚起させる力があるために、表現の自由度が低い」とも町田さんは話していました。そして、「ショパンの音楽に込められた思想も、ショパンの核として尊重しなければならず、一音ずつの音色の表現と共に、体の動きに翻訳していく感覚が必要なので、ショパンの音楽を真に踊ることは難しい」とも話していました。

フィギュアスケートの選手だった町田さんが、ここまでクラシック音楽やショパンの音楽について理解が深いとは思わなかったので、驚嘆した半面、「氷上の哲学者」という異名にぴったりな気もしました。アスリートというよりも、芸術家に近い感覚なのかもしれませんね。

ショパンの音楽の素晴らしさを理解しつつも、難解である点も感じ、しかしなんとか体を使って表現したいという感情が混ざっていることが、とてもよく伝わってきました。そして、難しいと思っていても振り付けをしたいショパンの作品があるそうです。インタビューでは、「秘密」とおっしゃっていましたが、どの作品なのか、どのような振り付けになるのか、今から楽しみです。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)