(この記事は、2025年6月30日に配信しました第425号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回は、ベートーヴェンシリーズの第2段です。

クラシックTVというテレビ番組の話で、前回は、ベートーヴェンが作曲家になる過程の話をしましたが、その続編です。今回は、ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間のドラマに迫る「ベートーヴェン ザ・レボリューション」というタイトルになっていました。

前回の第1弾では、ベートーヴェンの生誕からウィーンでデビューした29歳までを取り上げていましたが、今回は、1800年に交響曲を作曲した時から、1804年の交響曲第3番「英雄」を作曲したところまでを取り上げます。「短っ」「えっ、ここだけ?」「刻んできたね」と早くもゲストの松山ケンイチさんも驚きのコメントをされていました。

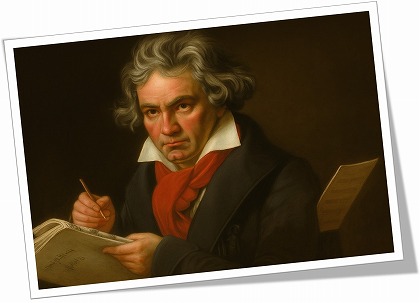

「たった4年間だけれど、大事なんです。ベートーヴェンがベートーヴェンとなる4年間と言っても過言ではないんです」と清塚さんの解説も熱が入っているようでした。当時のベートーヴェンの肖像画が紹介されていましたが、「え~、これがベートーヴェン?」と驚きの声が上がっていました。若かりし頃のベートーヴェンは、一般的によく知られている肖像画と同じ人物とは思えないほど違っています。髪型も短髪ですし、革命ルックという服装を身に着けています。

自由や平等を求める市民が立ち上がって、身分社会をひっくり返したフランス革命がファッションにも影響を及ぼしていました。革命前は、贅を尽くしたきらびやかな服装でしたが、革命後は装飾をなくしたシンプルな服装に変わっています。これが革命ルックと呼ばれ、当時流行したのだそうです。また、少し前の時代のモーツァルトまでは、カツラをかぶっていましたが、革命後はカツラもかぶらなくなりました。

フランス革命の頃、ベートーヴェンは、大学でフランス革命に参加した学者の授業を受けており、革命の精神である「自由・平等・博愛」を学びます。革命の精神に共鳴していたからこそ、肖像画でも、革命ルックに身を包んでいたのだと思います。

30代になり、ピアニストとしても作曲家としても超売れっ子になっていましたが、世間の称賛とは裏腹に「こんなつまらないもの!」と過去の自分の作品を否定し始めます。当時ウィーンでは市民のための劇場ができ、それまで貴族のための音楽だったものが、誰もが音楽を聴ける時代になりました。ベートーヴェンは、過去を否定し、挑戦的な音楽を作っていきます。

この時代に、有名なピアノソナタ第14番「月光」が作曲されます。清塚さんが演奏しならが、「貴族の前で、それではお聴きくださいと言って演奏するような、きらびやかな感じでもない第1楽章ですし、終楽章などはロックとか激動、パッションを感じる音楽なんですよね。当時の楽譜の表紙を見てみると、幻想曲風ソナタと書かれていて、幻想曲が自由で即興的な音楽のことで、このピアノソナタにもその要素を取り入れて、形式にこだわらず、自分の個性を発揮する意思が見えます。激しさや暗さ、悲しさ、自由などが表現され、激動の時代に合っているのでは」と解説されていました。

清塚さんのピアノ演奏の後、フランス革命の英雄「ナポレオン・ボナパルト」の話に移っていきます。ナポレオンは、ベートーヴェンの1歳年上になります。

1802年、ベートーヴェンが憧れていたナポレオンは、ヨーロッパで連戦連勝中で、その戦利品を市民に公開するために、ルーブル美術館を作りました。この頃のベートーヴェンは、耳の病が悪化していてウィーン郊外のハイリゲンシュタットで引きこもっていました。半年近く一人で苦しんでいて、絶望の中、家族に向けて書いた手紙が、有名な「ハイリゲンシュタットの遺書」と呼ばれるものです。番組では、この遺書についての話もありました。

「基本的に、どんなに才能があっても、耳が聴こえない状態でコンサートを行うのは、ピアニストとしては無理ですね」という清塚さんの話に、「という事は、ピアニストとしては死というか、道がないという事ですね」と松山さんもコメントされていて、番組の雰囲気もちょっと沈んでいるように感じました。遺書と呼ばれている文章ですが、生と死の狭間で揺れ動くベートーヴェンの姿があります。「絶望があと少し大きければ、自ら命を絶っていただろう。ただ、芸術が私を引き留めてくれた。私の中に感じる全てのものを生み出すまでは、この世を去ることはできない。さようなら、どうか私を忘れないでくれ」と書かれているのです。

「自分自身の命の生死ではなくて、自分のやっている仕事や活動に対しての生死だったら、遺書という意味には繋がるかな」と松山さんが話していました。清塚さんは、「自分との対峙として書かれたのかなと思いますね。この遺書はベートーヴェンの死後、遺品の中から発見されたそうです。ベートーヴェンは、かなり引越しをしていたのですが、この遺書を25年間ずっと大事に持っていたのだそうです。「ずっと遺書を持っていたってすごいよね。読み返したりしていたのかな」と松山さんも、かなり神妙な面持ちでコメントをしていました。

松山さんが、「自分も終活じゃないけれど、3年くらい前に遺言書みたいなものを書いたんです。いつ自分が死ぬかは、わからないじゃないですか。でも書き終わった時に、すごくスッキリしたんだよね。何も考えずに、これからの事に集中できるなと思って」と話していて、司会の2人も頷いていました。

ベートーヴェンは、この遺書から2年後に交響曲第3番「英雄」を作曲します。浄書譜(復元版)を見ますと、ナポレオンに捧げようと「ボナパルト」と名付けられていますが、音楽に革命を起こした作品です。番組では、3つの項目に分けて解説をしていました。

1つ目は、交響曲に題名が書かれていることです。当時、そのような習慣はなく、ある種タブーでもあったそうです。これまで、何かを彷彿とさせる音楽はなかったので史上初と言えます。

2つ目は、葬送行進曲が入っていることです。これまでに無かったことで、交響曲第3番の第2楽章がこれに該当します。葬送行進曲とは、葬儀の時に棺をもってお墓まで行くときの音楽です。松山さんも、「音だけなのに、明確なストーリー性があって、情景も思い浮かぶし、映画を見ているみたい」と話されていました。

3つ目は、史上初の試みとして3本のホルンを使用したことです。番組では、NHK交響楽団の3人のホルン奏者が登場して解説をしていました。「3本のホルンを使うんだという、ベートーヴェンの強い意志を感じますね。象徴的な部分がありますので…」とホルン奏者の木川さん方が実際に演奏を始めました。

演奏後、直ぐに清塚さんが、「これは相当凄いですね。モーツァルトとの頃から比べますと、ホルンの使い方が同じ楽器ではないという感じがしますね」と話していました。「3本のホルンを使う事で響きが豊かになるし、音域が広いところも特徴ですね。最後のところは、3オクターブくらい離れていますので、かなり画期的な使い方と思いますね」と木川さんも話していました。

「この曲の貢献として、後のスターウォーズ等につながるような、ヒーローものでホルンが登場することを決定づけたと思いますね」という解説に、なるほどと思いました。言われてみますとヒーローものの登場や、ここぞという場面でホルンの音がよく使われています。その先駆けが、ベートーヴェンの交響曲だったとは気が付きませんでした。

当所、ナポレオンに捧げようとしていた交響曲第3番ですが、その後ナポレオンが皇帝の座に就いたことに激怒して献呈を取りやめて、題名を「ボナパルト」から「英雄」に変更しました。番組では、ベートーヴェンが楽譜の「ボナパルト」と書かれていたところを消すために穴が開いてしまった楽譜を紹介していました。そのくらい、怒り心頭だったのでしょうね。

「ベートーヴェンのレボリューションが濃くて、めちゃくちゃ情熱を感じた」と松山さんも番組全体の感想を話していましたが、私も頷いてしまいました。この後、交響曲第5番「運命」、交響曲第9番、ピアノソナタ第23番「熱情」などベートーヴェンの代表作が次々と生み出される時代へと移ります。次回も、とても楽しみです。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)