(この記事は、2025年6月2日に配信しました第423号のメールマガジンに掲載されたものです)

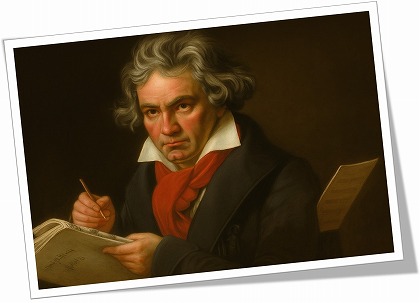

今回は、ベートーヴェンが作曲家になる過程のお話です。

クラシックTVというテレビ番組で、ベートーヴェンを取り上げていたので見てみました。この番組は、いつも清塚さんのピアノ演奏から始まるのですが、今回はベートーヴェンのソナタ「熱情」の演奏からスタートです。

ゲストは俳優の松山ケンイチさんで、清塚さんとは20代からの友人だそうです。そして、出会いのきっかけが、なんとベートーヴェン作曲のソナタ「熱情」だったのだそうです。映画「神童」の中で、松山さんが落ちこぼれ音大受験生の役をされた時に、清塚さんが吹き替えのピアノ演奏をしたのがきっかけです。松山さんは、この曲に耳に残る強烈な印象を持ったそうです。

松山さんは、「クラシック音楽を、普段聴きますか?」という問いに、「自分と向き合ったり、落ち着きたい時によく聴きますね。家族といるときは、夕飯の時にしょっちゅうクラシック音楽をかけていたりしていましたね。でも、そういう時は、モーツァルトを聴いています」と答えていました。すると、清塚さんが「これでしょ?」という感じで、モーツァルト作曲の「2台のピアノのためのソナタ」をいきなり弾き始め、松山さんは直ぐにタイトルを答えて、「よく聴いています」と答えていましたので、普段からクラシック音楽が好きな様子が伺えました。

ベートーヴェン作曲の「熱情」は、「食事の場にはねえ…」という清塚さんの問いかけに、「なんだか、ストイックにご飯を食べなくてはならない感じになるよね」と答えていて、番組内で大きな笑いが起きていました。

番組では、56歳で生涯を終えたベートーヴェンの、生まれてから29歳までを取り上げていました。交響曲第1番を作曲したのが29歳の時なので、「ベートーヴェンがどんな生い立ちで、どんな風に作曲に着手するのかに着目する」と清塚さんが説明しますと、もう一人の司会者の鈴木さんが、「メジャーデビューするまで、みたいなことですね」とコメントしていました。

そして、ベートーヴェンの生い立ちの話に進んでいきます。ベートーヴェンは、1770年にドイツのボンで生まれましたが、祖父は宮廷楽長、父親は宮廷歌手でした。音楽一家だった事がわかります。祖父は、最高位の宮廷楽長でしたが、父親は実力が足りなかったのか、宮廷楽長を引き継げませんでした。そんな中、ベートーヴェンは、4歳の頃から父親に音楽を学びますが、泣きながらピアノを弾くベートーヴェンを目撃した人もいたそうです。スパルタ教育だったようです。宮廷楽長になれずに酒浸りだった父親は、酔ってベートーヴェンを怒鳴りつけることもあったそうです。

そんな過酷な練習を乗り越えて、どんどん上達していき、7歳の時には初めてのリサイタルを行いました。番組では、当時の演奏会のポスターを紹介していましたが、年齢を1歳若い6歳と偽ってポスターを制作していました。父親が、息子のベートーヴェンをモーツァルトのような神童にしようと画策したそうです。

ここまでの話を聞いて、ゲストの松山さんが「難しいですよね。期待って、圧力と紙一重なところがあるから。自分は圧力をかけるタイプだけれど、自分の子供が嫌だなあとか様子がおかしいとか観察して、緩ませるところと圧をかけるところの境界線は日々変わるので、その調整をしていくことが大事だと思います。なので、ベートーヴェンのお父さんも、一緒にピアノを弾けばいいのにと思いますね。自分が弾いて、楽しそうな姿を見せればいいのにと。ベートーヴェンと連弾とか一緒にやったら、もうちょっと違う感覚や発見があったのかもしれないと思いましたね」とお話しされていて、なるほどと頷いてしまいました。

それを聞いた鈴木さんが、「もし、ベートーヴェンがそういう育ち方をしていたら、作風が絶対に違っていましたよね」というコメントもされていて、なかなか複雑な感じがしました。

ベートーヴェンが12歳の時に、遂に才能が評価されます。音楽シーンを記録した本に、「極めて有望な才能の持ち主」「必ず第2のモーツァルトになるだろう」と大絶賛されたそうです。

番組では、ベートーヴェンの師匠である、ネーフェ先生に話が移っていきました。ネーフェがいなかったら、ベートーヴェンはいなかったというくらいの恩人だそうです。ライプチヒの音楽学校で学んだネーフェは、29歳の時にライプチヒの劇団の音楽監督に大抜擢されますが、劇団が破産して困っていたところに、たまたまボンの劇場からオファーがありました。そのためボンに移住し、当時10歳だったベートーヴェンを教えることになります。「恩人に出会うなんて、本当に運命だと思いますね」という清塚さんのコメントに、松山さんも大きく頷いていました。

そして、ネーフェのベートーヴェンに対する最大の功績は、バッハを教えたことと、ベートーヴェンの個性を尊重したことです。当時バッハは、世間から忘れられていたのですが、ネーフェ自身もバッハと同じライプチヒ出身という事もあり、バッハの音楽を学んでいたそうで、ベートーヴェンにもバッハの「平均律クラヴィーア曲集」を教材として与えていました。この曲集は、クラシックの音楽家にとって旧約聖書とも呼ばれ、厳格で無駄がなく、色気で感動させるというよりも、音楽の神髄を教えるような曲集で、ベートーヴェンは徹底的にこの曲集を学び、生涯参考にしてたそうです。

ネーフェが、ベートーヴェンの個性を尊重した証としては、12歳のベートーヴェンの作品「選帝侯ソナタ 第1番」が紹介されていました。「当時、貴族に対して品の良い音楽を作曲して演奏していた時代に、ベートーヴェンはガンガン進むような曲を書いていたわけです」と清塚さんが話しますと、松山さんも「選帝侯ソナタは、草原を走り回っている野生児って感じがするよね」答えていました。「気品とういよりも、行っちゃえ~というノリで、後のベートーヴェンの勢いがある音楽を、既にこの時にもうやっている。先生によっては、君そういうのではなくて、もっとモーツァルトみたいな貴族にウケる品の良い音楽を作れるようになりなさいと言ったかもしれない。でも、ネーフェ先生は、こういうベートーヴェンの個性を決して潰さずに、いいねいいねと、そのままやらせたのが、後のベートーヴェンに繋がっていったのですね」という清塚さんの解説に、「本当に出会いって大切ですね」と、鈴木さんも感慨深そうに感想を話していました。

ベートーヴェンが16歳の時には、ネーフェの取り計らいでウィーンへ留学します。当時、ウィーンは芸術の都で、世界中のあらゆるものが集まってきていました。しかし、心から慕っていた母親の危篤の知らせを受けて、たった2週間で帰郷することになります。母親はその後亡くなりますが、その影響で父親は働く意欲がなくなり、幼い弟たちも養うために、若くして一家の大黒柱として働き詰めの生活を送ることになり、2年もの間作曲することができませんでした。

そんなベートーヴェンの才能をなんとか世に出そうと、地元ボンの貴族たちが金銭面から人脈まで支援したそうで、そのおかげで当時音楽界のドンであったハイドンに出会うことになります。ハイドンが、ボンを訪れた時にベートーヴェンと会い、ウィーンに来て自分の元で勉強しないかと勧められ、再びウィーンへ行きハイドンに弟子入りします。24歳の時に、そのウィーンで初めてのピアノソナタを作曲しました。このピアノソナタ第1番は、ウィーンの耳の肥えた聴衆に勝負を仕掛けた1曲と言えます。これまでに無い斬新なスタイルのピアノソナタ第1番に、聴衆はとても驚きました。「出だしの音楽から、ピアノというよりもまるでオーケストラを聴いているかのような音楽で、ピアノソナタが後のオーケストラ作品のスケッチのようにも見えてくる。そして、12歳で作曲した「選帝侯ソナタ」にあった勢いや、ベートーヴェンらしさが無くなっていないので、当時センセーショナルだったそうです」との清塚さんのお話に、松山さんも頷いて聞いていました。

ベートーヴェンは、ウィーンに来て8年の間に、10曲以上も作曲をして、29歳の時には初めて交響曲も作曲します。1800年に初演を行いましたが、番組では当時のプログラムを解説していました。1曲目にモーツァルトの交響曲、2曲目に師匠ハイドンの曲、一番最後にベートーヴェン自身の交響曲第1番という曲目です。このプログラム順に、「結構大きく出たよね」「凄いプレッシャーを感じそう」「モーツァルトとハイドンからバトンを受けて、時代は俺だろという、そういう宣言をしたようにも思えますね」など、いろいろな感想や意見が出ていました。

番組最後には、「ベートーヴェンの第9番とか熱情とか、一度も出てこなくて、みんなが知らないベートーヴェンを知ることができたので、すごく面白かったし、もっともっと深堀りしたくなりましたね」と松山さんも感想を述べていました。鈴木さんも「エンターテイメントの世界では、才能を生かすも殺すも環境と出会う人次第ということを、すごく感じましたね」とコメントをしていました。

ベートーヴェンのあまり知らなかった部分を知ることができて、とても興味深い内容でした。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)