(この記事は、2025年5月19日に配信しました第422号のメールマガジンに掲載されたものです)

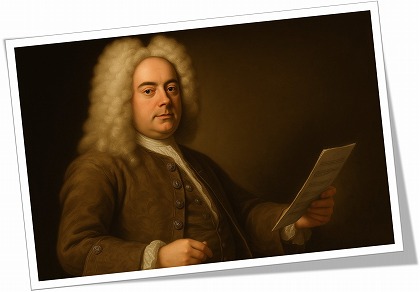

今回は、ヘンデルのお話です。

クラシックTVという番組で、ヘンデルを取り上げていたので見てみました。ヘンデルは、バッハと同い年で同じドイツの出身、バロック期の代表的な音楽家です。とは言っても、「名前は聞いたことがあるような…」という方が多いかもしれません。

いつものように、清塚さんのピアノソロで番組は始まりましたが、ヘンデルがテーマなので「見よ 勇者は帰る」が演奏されました。よく表彰式で流れている音楽です。司会の鈴木さんも演奏が終わると、「おめでとうございます!という感じですね」と早速感想を話されていました。清塚さんも、「すっごくいい曲をたくさん書いているので、ヘンデルとお近づきになってもらいたい」とコメントされていました。

番組では最初に、300年前のヘンデルの時代の古楽器を使用した特別なオーケストラである、バッハ・コレギウム・ジャパンがゲストとして紹介され、ヘンデル作曲の「戴冠式アンセム」から「祭司ザドク」を演奏していました。演奏中に、いろいろな楽器の演奏者がアップで映し出されていましたが、古楽器のオーケストラなので普段見る楽器とはだいぶ形状が異なるシンプルに作られた楽器がいろいろあり、見ていても楽しめました。

演奏後、清塚さんも「カッコいい~」と感想を言いつつ、ゲストの秋元さんにも「素敵なサウンドだったでしょ?」と尋ねていました。秋元さんも、「豪華で贅沢な時間でした」と、にこやかな表情で感想をお話しされていました。バッハ・コレギウム・ジャパンの創設者で指揮をしていた鈴木雅明さんも、紹介されました。バッハ・コレギウム・ジャパンは、バッハを演奏するアンサンブルで、古楽器を使って300年前のサウンドを追求し、バッハが目指した音楽に迫ろうと挑戦を続けています。

「古楽器で演奏すると、現在の楽器と比べて、どういう音の違いがありますか?」という質問に、バッハ・コレギウム・ジャパンの鈴木さんは、「シンプルな音色になり、威圧的でなく、強く弾いてもふくよかさがある」と答えていました。「楽器の音も、人間の声みたいな混ざり方がしますね」という司会者の感想に、バッハ・コレギウム・ジャパンの鈴木さんが即座に頷きながら、「素晴らしい指摘です。正に、そのようなことを目指しています」と答えていました。

どうしてヘンデルの演奏に、バッハ・コレギウム・ジャパンを招いたのかという疑問が湧きますが、バッハとヘンデルは全く同じ時代を生きた人物で、ヘンデルの生い立ちについて、バッハと比較しながら説明がされました。ヘンデルは、1685年2月23日に、ドイツのハレという地域で生まれました。バッハは、アイゼナハという地域で、同じ年の3月31日に生まれています。かなり近い地域で、誕生日もかなり近いということになります。

性格については、バッハは真面目で職人かたぎ、ヘンデルは社交的で好奇心旺盛、人付き合いがとても上手だったようです。活躍の場は、バッハは生涯ドイツ国内で宗教音楽家として、ヘンデルはオペラの作曲家としてイタリアやイギリスで活躍しました。

番組では続いて、ヘンデルの活躍ぶりをボードを用いて説明していました。

活躍その1は、19歳で初めて書いたオペラ「アルミーラ」がドイツで成功します。「恋のもつれという内容で、バッハに比べて俗っぽくて話も面白く、親しみやすいですね」と清塚さんがお話され、バッハ・コレギウム・ジャパンの巣月さんも、「バッハは、とても理知的で理論的に突き詰めていくようなところがあるけれど、ヘンデルは、理論的に突き詰め始めるけれど、直ぐにみんながわかる様に易しくしちゃうところがありますね」と解説をされていました。清塚さんが再び、「演奏する側からいうと、ヘンデルの音楽は拍手が欲しそうな音楽ですね。エンタメというのか…」とお話をされていました。

活躍その2は、オペラの本場イタリアで活躍するもイギリスに渡ります。ヘンデルは、オペラ発祥のイタリアで腕を磨き、本場でも高い評価を受けるまでになりましたが、しかし本格的な活躍の場として選んだのはイギリスでした。当時イギリスは、経済の発展が目覚ましく、多くの人と莫大なお金が流れ込んでいて、そこにヘンデルは目を付けたそうです。

活躍その3は、イギリスで初めて書いたオペラ「リナルド」が大成功し、イギリス王室にも認められ親密になりました。イギリス国民が、イタリアオペラを楽しめるようになったのは、ヘンデルの功績なのだそうです。「ちょっと魔法が出てきたり、ファンタジックなオペラですね。難しいことを言うより、こういう娯楽的なことがイギリス大衆に受けたのかなと思いますね」と清塚さんが解説をされていました。「音楽を消費する、楽しむという、多くの人が音楽に興味を持ってくれる力がすごいんですよね」とバッハコレギウム・ジャパンの鈴木さんもコメントされていました。

「当時、ヨーロッパは宗教色が強かったが、そこに凝り固まらず、エンタメ性にヘンデルは着目していたということですね」と、再び清塚さんが話しますと、「ヘンデルのアンテナは鋭いですね」「プロデューサーとしても、凄い手腕が問われるところですね」と、番組内でも感想が飛び交っていました。そして、イギリスで大成功を収めたヘンデルは、持ち前の社交術でイギリス王室とも親密になっていったのだそうです。

番組では、そのイギリス王の舟遊びのために作曲された「水上の音楽」の演奏がありましたが、耳に残るメロディーで、このキャッチーなメロディーこそがヘンデルの音楽の魅力であると解説がされていました。「ヘンデルは、イタリアでオペラを学んだので、楽器の曲も歌のような感じがあり、メロディーがすごく美しかったり楽しかったりするから、親しみやすいんです」と清塚さんの解説もありました。「メロディーのきれいさの鉄則というのは、同じことをしないということで、予測を裏切って動く方がきれい。そして、裏切って動いた後に、同じ形のメロディーが戻って来る。そしてヘンデルの良いところは、装飾に遊び心があるので、音楽がきれいなだけじゃなく、色っぽくなる。美メロの第1人者ですね」と清塚さんが、ヘンデルの代表作である「オンブラマイフ」をピアノで弾きながら解説をしていて、とても分かりやすかったです。

ヘンデルについて、ここまで解説している番組は無かったので、とても興味深く見ることができました。とても聴きやすく美しい音楽なので、久しぶりにもっと聴きたくなりました。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)