(この記事は、第181号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、クラシック音楽の世界で有名な、女性の作曲家のお話です。

世の中には色々な職業がありますが、男性の職場というイメージの強かった分野でも、女性が活躍している姿を見かけるようになりました。バスやタクシーの運転手、車掌、パイロット、建築現場などでも女性が活躍しています。現在では、女性をほとんど見かけない職業を探すほうが難しいのかもしれません。

モーツァルトやベートーヴェンなどクラシック音楽の作曲家も、男性のイメージが強いと思いますが、実は女性の作曲家も少ないですが活躍していました。

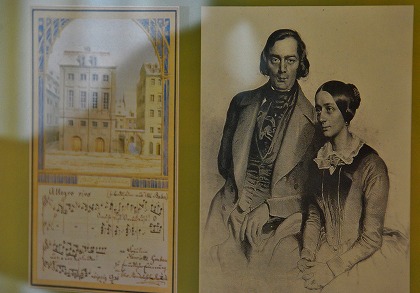

有名なところでは、クララ・シューマンが挙げられます。

ロマン派を代表するロベルト・シューマンの妻で、有名な音楽教師だった父親の英才教育を受け、幼いころから天才少女ピアニストとして活躍をしていました。

9歳で、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団と、モーツァルトのピアノ協奏曲を演奏したほどの腕前だったようです。

クララは演奏だけでなく作曲もしていて、リストにその才能を高く評価され、ブラームスも自身の作品へのアドバイスをもらっていたそうです。

たくさんの子供を育てながら、世界的に活躍をしていたのですから、すごいですね。

クララ・シューマンについては、以前ヨーロッパ音楽紀行でも紹介しています。

クララ・シューマンの同時期には、バダジェフスカという女性作曲家もいます。

名前を聞いたことがない方も多いかもしれませんが、「乙女の祈り」というピアノ曲の作曲者です。

お子様から大人の方まで、弾いてみたいピアノ曲として挙げられますし、実際に発表会などでもよく弾かれる人気のある作品です。

当時、パリの音楽雑誌の付録に「乙女の祈り」の楽譜が掲載され、あっという間に世界中に知られるようになったそうです。

バダジェフスカは、ポーランドの作曲家で、第二次世界大戦の影響で作品の殆どが消失してしまい、詳しいことはよくわかっていません。

他には、ロマン派を代表するメンデルスゾーンの姉ファニーも、才能に溢れていて、弟の名前(フェリックス・メンデルスゾーン)で楽譜を出版していたという話が残っています。

もう少し歴史をさかのぼりますと、モーツァルトの姉ナンネルも、とても素晴らしい才能の持ち主だったようです。弟のアマデウス・モーツァルトと一緒に演奏している絵画なども残っています。

今も昔も、色々な場面で女性が活躍していることに、励まされる女性も多いかもしれませんね。

(この記事は、第179号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、国際コンクールのお話です。

以前にも書きましたが、今年は、5年に1度のショパンコンクールが秋に開催されます。

国際コンクールは、申し込めば誰でも出場できるわけではなく、書類審査や演奏を録画したDVD審査などを経て、めでたく合格しますと、はじめて一次予選に参加できる仕組みになっています。

もちろん、参加される方は、この一次予選に参加することが目的ではなく、予選を突破してファイナルまでは進みたいと思ってコンクールにチャレンジするわけですから、演奏する曲目の準備もとても大変になります。

お子様のコンクールや、国内の小さな規模のコンクールですと、自由曲を1・2曲くらいで参加できたりしますが、国際コンクールになりますと、1次予選、2次予選、3次予選、ファイナルと全て異なる作品ですし、課題曲としてある程度の枠が決められていて、その中から演奏する曲を選ぶことも多くなります。

しかも、ピアノソロの作品だけでなく、オーケストラと演奏するコンチェルト(協奏曲)や、コンクールによっては室内楽なども準備することになります。

このように、国際コンクールの一番最初の一次予選に参加するだけでも、物凄い事なのです。まるで、「参加するだけでも意義がある」と言われるオリンピックと同じような感覚ですね。

さて、10月のショパンコンクールはとても楽しみですが、実は今年、もっと多くの国際コンクールが開催されています。

7月に開催されたのが、ショパンコンクールと並ぶ世界最高峰のコンクールと言っても過言ではない、チャイコフスキーコンクールです。

結果は、優勝したドミトリ・マスリエフさん他、自国のロシア勢が独占状態になりました。入賞者の中で、19歳や16歳など若いピアニストの活躍も目を引きました。

2位に輝いた19歳のリーさんは、ショパンコンクールも受ける予定だったそうですが、辞退されたようです。もし、予定通りに受けて、同じような、またそれ以上の結果が出たとしたら・・・などと考えてしまいますが。

また、8月26日からは、イギリスでリーズ国際ピアノコンクールが開催されます。3年に1度開催されるコンクールで、日本人では、内田光子さんや小川典子さんが過去に入賞されています。

そして、ショパンコンクールの後には、フランスのパリでロン=ティボー国際コンクール、日本では、浜松国際ピアノコンクールが開催されます。

ロン=ティボー国際コンクールは、日本で大ブームを巻き起こしたブーニンや野原みどりさん、田村響さん、ヴァイオリン部門では当時16歳だった山田晃子さんが最年少で優勝したこともあるコンクールです。

浜松国際ピアノコンクールは、小林仁さん、安川加寿子さん、中村紘子さんという日本のピアニストを代表する巨匠が審査委員長を務めているコンクールです。このコンクールで、2012年に第2位で入賞した中桐望さんは、今回のショパンコンクールに予備審査免除で参加されています。

このように続々と、有名な国際コンクールが開催されます。

以前は、会場でしかコンクールの演奏を聴くことができませんでしたが、現在ではインターネットで出場者全員の演奏を予選から聴くことができます。自宅に居ながら、聴衆として、また審査員のような気分で聴くこともできるのは嬉しいですね。

予選の演奏を聴いて、お気に入りのピアニストを見つけて応援する楽しみもありますし、同じ課題曲を演奏することも多いので、聴き比べる楽しさもあります。

もちろん、ピアノを弾いている方は、ご自身の演奏のお勉強にも参考にもなりますね。

今年は、稀に見る、贅沢な芸術の秋を満喫しましょう。

(この記事は、第174号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、ショパンコンクールについてです。

今年2015年は、5年ごとに行われるショパンコンクールの年です。

ショパンコンクールは、世界最高峰のピアノコンクールで、これまでに内田光子さんや横山幸雄さんなど、日本人ピアニストの入賞者も数多く出ています。

ピアノ部門だけの開催で、しかもショパンの作品に特化したコンクールですが、ピアノと言えばショパンをすぐに思い浮かべる方も多いでしょうし、いつかはショパンの作品を弾いてみたいと憧れをお持ちの方も多いと思います。

また、ピアノを弾いたことがない方でも、太田胃酸のテレビCMの音楽(※1)はお馴染みですし、子犬のワルツや英雄ポロネーズ、幻想即興曲などの音楽はよく知られていると思います。知名度もバツグンの音楽家ですね。

ピアノの生徒さんでも、ショパンがお好きな方は多いわけですが、なぜこれほどまでにショパンが好きな日本人が多いのでしょうか。

満開になった途端に、はらはらと、あっという間に散ってしまう桜のはかなさを美とする日本人の感性が、病と闘いながら、繊細で哀愁漂う美しい音楽を次々と生み出したショパンの生涯と、どこか通じるものがあるのかもしれません。

秋に行われるショパンコンクールで、どのようなショパンの音楽と出会えるのか、また、未来の大巨匠が現れるのか、史上初の日本人ピアニストの優勝者が出るのか、今からとても楽しみですね。

今年の秋以降は、このショパンコンクールの話題一色になりそうです。

2010年の時のショパンコンクールの模様は、以下のブログに書いています。

・ 世界最高峰のショパンコンクール・日本人の成績は?

・ ショパンコンクールは、ちょっと特殊なピアノコンクール

・ ショパンコンクール・第3次予選から本選へ

・ ショパンコンクールに参加したピアニストとそのエピソード

・ 2010年ショパンコンクールをネットで楽しむ

・ ショパンコンクール・チャイコフスキーコンクール歴代優勝者の音楽CD

(※1) 太田胃酸のテレビCMの音楽は、ピアノのしらべ:ショパン作曲 24の前奏曲作品28より第7番のページで聴くことができます。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)