(この記事は、第182号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、音楽家の面白い趣味についてです。

私たちは、会社勤めや家事などの仕事を持つだけでなく、趣味をお持ちの方も多いと思います。ピアノ教室に通われている生徒さん方も、水泳や絵画、テニス、麻雀、旅行、家庭菜園など、いろいろな趣味を楽しまれています。

では、クラシックの音楽家たちは、どうだったのでしょうか?

クラシックの音楽家たちは、誰もが素晴らしく、独自の音楽を作り出した天才たちばかりです。

そして、それらの音楽を演奏してみますと、その美しさや奥深さを感じつつ、それと同時に、解釈の難しさや表現することの難しさに悩み、「その音楽を作った本人に直接聞いてみたい」などと思ってしまうこともあります。

当然、それは叶わぬ事ですが、音楽家の人柄に触れることで、その人となりを知ることができ、音楽を演奏する際の問題を解決するヒントにもなります。そして、歴史上の人物でありながら、より身近に感じて親近感が持てるようにもなるでしょう。

そこで、いくつかの音楽家たちの趣味についてご紹介します。

まずは、チャイコフスキーと肩を並べる、ロシアを代表する音楽家ラフマニノフです。

彼のピアノ協奏曲第2番は、大変人気のある作品で、コンサートでもよく演奏されますし、ピアノの国際コンクールでもよく選ばれる作品です。

ラフマニノフは、作曲家だけでなくピアニストとしても大変有名でした。

そのラフマニノフの趣味は、自動車です。

当時、ラフマニノフと並んで素晴らしいピアニストとして活躍していたホフマンとは大の親友で、その実力も認めていたと言われますが、車好きという点でもライバルで、「ピアニストとしては、ホフマンの方が絶対に優れているが、車の知識に関しては私の方が上だな」といった発言も残っています。

次は、チェコの音楽家、ドヴォルザークです。

交響曲「新世界より」は、誰もが知っている名曲中の名曲です。

ドヴォルザークは、13歳でお肉屋さんの職人試験に合格したという、ちょっと珍しい肩書を持っています。

そして、彼が大好きだったものは鉄道です。今で言う、鉄キチですね。

そののめり込み方は半端ではなく、時刻表や鉄道の型番、運転手の名前まで、詳細にメモを取っていたと言うのですからスゴイですね。

チェコで生まれ、アメリカへ渡るのですが、当時アメリカで走っていた新しい蒸気機関車が見られるという理由もあったようです。鉄道見たさ故のアメリカ行きとは、言い過ぎかもしれませんが、しかし、その甲斐あってあの名曲「新世界より」が生まれたとしたら、それもまたアリなのかもしれません。

最後は、クラシック音楽の父とも呼ばれた(日本だけのようですが) J.S.バッハです。

彼の作品を学んで、自らの音楽作りの土台にしたり参考にした音楽家も多い大家です。

そんなバッハが大好きだったものが、コーヒーです。

コーヒーを題材にしたカンタータを作曲しているほどです。通称「コーヒーカンタータ」と呼ばれる音楽で、コーヒー好きな娘に「コーヒーをやめなければ、結婚させない」と脅し、娘は「コーヒーを飲ませてくれる人じゃないと結婚しない」と言い、結局「コーヒーはやめられない」というストーリーです。

ぜひ、美味しいコーヒーを飲みながら聴きたい音楽ですね。

クラシック音楽家たちの趣味は、素晴らしい音楽を生み出すきっかけになっているのかもしれません。

(この記事は、第181号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、クラシック音楽の世界で有名な、女性の作曲家のお話です。

世の中には色々な職業がありますが、男性の職場というイメージの強かった分野でも、女性が活躍している姿を見かけるようになりました。バスやタクシーの運転手、車掌、パイロット、建築現場などでも女性が活躍しています。現在では、女性をほとんど見かけない職業を探すほうが難しいのかもしれません。

モーツァルトやベートーヴェンなどクラシック音楽の作曲家も、男性のイメージが強いと思いますが、実は女性の作曲家も少ないですが活躍していました。

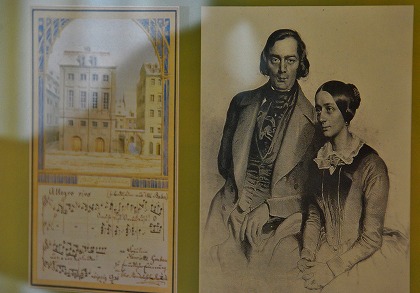

有名なところでは、クララ・シューマンが挙げられます。

ロマン派を代表するロベルト・シューマンの妻で、有名な音楽教師だった父親の英才教育を受け、幼いころから天才少女ピアニストとして活躍をしていました。

9歳で、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団と、モーツァルトのピアノ協奏曲を演奏したほどの腕前だったようです。

クララは演奏だけでなく作曲もしていて、リストにその才能を高く評価され、ブラームスも自身の作品へのアドバイスをもらっていたそうです。

たくさんの子供を育てながら、世界的に活躍をしていたのですから、すごいですね。

クララ・シューマンについては、以前ヨーロッパ音楽紀行でも紹介しています。

クララ・シューマンの同時期には、バダジェフスカという女性作曲家もいます。

名前を聞いたことがない方も多いかもしれませんが、「乙女の祈り」というピアノ曲の作曲者です。

お子様から大人の方まで、弾いてみたいピアノ曲として挙げられますし、実際に発表会などでもよく弾かれる人気のある作品です。

当時、パリの音楽雑誌の付録に「乙女の祈り」の楽譜が掲載され、あっという間に世界中に知られるようになったそうです。

バダジェフスカは、ポーランドの作曲家で、第二次世界大戦の影響で作品の殆どが消失してしまい、詳しいことはよくわかっていません。

他には、ロマン派を代表するメンデルスゾーンの姉ファニーも、才能に溢れていて、弟の名前(フェリックス・メンデルスゾーン)で楽譜を出版していたという話が残っています。

もう少し歴史をさかのぼりますと、モーツァルトの姉ナンネルも、とても素晴らしい才能の持ち主だったようです。弟のアマデウス・モーツァルトと一緒に演奏している絵画なども残っています。

今も昔も、色々な場面で女性が活躍していることに、励まされる女性も多いかもしれませんね。

(この記事は、第180号のメールマガジンに掲載されたものです)

ピアノのレッスンでは、レッスン以外に幅広くピアノや音楽の事を知ってもらい興味を持ってもらえるように、色々なお話もするようにしています。

また、楽譜やCDをお貸しすることもあります。

自分が学生のときのレッスンを思い返してみても、このようなレッスン以外の出来事が思い出深く残っているものです。

リストの曲を練習している時に、「あなた、これ聴いてみなさい」と、先生から1枚のレコードを渡されたことがありました。アンドレ・ワッツの弾くリストの超絶技巧練習曲全集で、ちょうど練習していた曲でした。

先生からお借りするなんてと、とても恐縮してしまい、何かあってはいけないと楽譜の入ったカバンには入れず、まさに肌身離さず大事に抱えて帰宅したものです。

家に帰って、早速レコードをセットし針を下ろす時の緊張感、そして出てきた音の美しさ。(アンドレ・ワッツは、弱い音がとても綺麗なのです。)

もう、かなり前の事ですが、今でも鮮明に記憶に残っています。

ピアノを弾く時に、今練習している曲を早く弾けるようになりたいとか、早く難しい曲が弾けるようになりたいというのは、一つの身近な目標としては良いのかもしれません。

しかし、それだけでは、どうも味気ないというのか、もったいないと思うのです。

他の人の演奏を聴いて、表現や解釈の違いを感じたり、その音楽の背景を知ることで、より深く音楽を理解し、楽しむことができるようになると思います。

そのため、来月開催されるショパンコンクールについても、レッスンで意識して話題に挙げています。

小さい生徒さんから大人の生徒さんまで、年齢問わずお話をしていますが、ご存じない方がとても多いようです。そういうコンクールがあるのを知っている方が、少しいらっしゃる程度でした。

「5年に1度の開催なので、オリンピックより間隔が空いているでしょ?」とか、一次予選に参加するまでの道のりの大変さ、もし優勝したら・・その影響など、ほんの少しお話をするだけで、どの生徒さんも、とても良いリアクションをされます。

「えぇ~っ!! 5年に1度しかやっていなかったら、参加するタイミングを合わせるのも、すごく大変ですよね。」

「一次予選前に、わざわざポーランドのワルシャワまで行って、一人30分くらいのプログラムの曲を弾くの? うわ~、すっご~い。」

などなど、そこまで反応があると、興味を持ってもらえたようで、こちらとしても、お話してよかったと思います。

場合によっては、実際に YouTube の動画をお見せして、「ね~、すごいでしょ? 15,6歳で、こんなに上手に弾けるのよ~。」とお話をすると、驚きの表情で、聴き入っている生徒さんもいらっしゃいました。

中でも、一番生徒さん方が驚かれたのが、アジア人として初めてショパンコンクールで優勝した、ダン・タイ・ソンさんのエピソードです。

ベトナム戦争のさなか、防空壕の中で紙鍵盤で練習をしていたというエピソードには、みなさんビックリ仰天というお顔をされていました。

そのような状況でも、世界最高峰のショパンコンクールで優勝するのですから、本当にすごいとしか言葉が出てきません。

そのような話をちょっとでも聞くと、「じゃあ、私も練習を頑張ろうかな」と前向きになれたり、「あのピアニストの演奏を聴いてみようかな」「今年のショパンコンクールが開催されたら、インターネットで聴いてみようかな」と少し興味が持てるのではないかと思います。

そんな、ちょっとしたきっかけを、これからもレッスンで提供していきたいと思っています。

(参考)

・ 世界最高峰のショパンコンクール・日本人の成績は?

・ ショパンコンクールは、ちょっと特殊なピアノコンクール

・ ショパンコンクール・第3次予選から本選へ

・ ショパンコンクールに参加したピアニストとそのエピソード

・ 2010年ショパンコンクールをネットで楽しむ

・ ショパンコンクール入賞者によるガラ・コンサート

・ ショパンコンクール・チャイコフスキーコンクール歴代優勝者の音楽CD

・ 今年2015年はショパンコンクールの年

・ 芸術の秋に国際コンクールを満喫

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)