(この記事は、第264号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、参加したピアノ・コンクールのお話です。

昔は、ピアノ・コンクールと言うと、日本音楽コンクールと、毎日新聞社が主催しているため通称「毎コン」と呼ばれる全日本学生音楽コンクール、もう少し近年になりますとピティナ・ピアノコンペティションなど、かなり数が少なく、相当上手な方が、先生に「コンクールを受けてみたら?」と声をかけられて参加するもので、参加するだけでも「すごい!」というイメージがありました。

しかし現在では、ピアノ・コンクールの数も相当多くなり、幼児の部から大学を卒業した大人、35歳以上の部、40歳以上の部、50歳以上の部など、かなり幅広い年代の方が参加できるようになりました。アマチュア部門(音大などでピアノを専攻していない方)を設けるコンクールも見かけるようになり、コンクールが、演奏家を目指す登竜門という位置づけから、自分の実力を試す場にもなってきています。

演奏する曲目についても、課題曲だけのものから、課題曲・自由曲を数曲用意して参加するもの、自由曲(複数)だけでよいもの、自由曲1曲だけでよいものなど様々です。

自由曲のみで参加できるコンクールは、ほとんどの場合制限時間がありますが、苦手な曲を避けることができ、自分の好きな曲や得意な曲目1つで参加できますので、コンクールの敷居はかなり低くなります。

さて、私事ですが、先日ピアノ・コンクールを受けてみました。昨年あたりから、15分以上の長い曲を練習していて、その曲だけで受けられるコンクールの存在を知ったことがきっかけです。

コンクールの名前も、審査員の先生方のことも、会場も、何もかもが初めて聞くものばかりでした。予選と本選の2段階で、予選を通過しますと、2週間後に本選が行われます。

予選の申し込みをして、しばらくしてから、受験番号の通知と連絡事項の案内が郵送されてきました。

予選当日、受付を済ませますと、控室の場所や、おおよその演奏開始時刻、演奏時間の説明がありました。

ホールのロビーには、開催される部門とその開始時刻、エントリーナンバーとその方の演奏曲目などが張り出されていました。

バッハからベートーヴェン、ショパン、ラフマニノフ、デュティーユ、ドビュッシー、チャイコフスキー、リスト、ガーシュインなど、自由曲のみのコンクールなので、思った以上に色々な作曲家の曲目が並んでいて、大変興味深く、観客として全部聴いたらとても面白いのではとも思いました。

説明された時間に舞台袖に移動しましたが、予定よりもだいぶ進行が早くなっていました。欠席された方がいたようで、他の部門でも複数の棄権者がいたようです。これは、コンクールではよくあることです。

会場は、今回初めてでしたが、木をふんだんに使った落ち着きのある内装で、舞台にはスタインウェイのフルコンサート用ピアノが置かれていました。

予選の演奏ですが、妙に緊張して、演奏を始めて割と早い段階で、今まで間違えたことがない箇所でミスをしてしまいました。一瞬音の迷いがあり、弾いたら今まで聴いたことがない、ありえない和音になってしまい、自分で「えーーっ?」と大変驚きました。その後は、割とよかったところもありつつ、つまらないミスもあったりで、全体的にはかなりイマイチな演奏になってしまいました。

まさかの予選敗退かと、不安を感じながら結果発表を待ちました。

結果は、当日中に、通過した人のエントリーナンバーがロビーに張り出される仕組みです。私の番号もあり、なんとか予選を通過することができました。審査員の方々からの、簡単な講評もいただきました。

そして2週間後、いよいよ本選の日です。

本選の日まで、何回も自宅での練習やレッスンを録音して、注意されていることを確認したり、本番と同じピアノをレンタルできるスタジオを探して練習したりと、いろいろと工夫して練習をしてきました。

舞台に上がって、予選よりも若干落ち着いて弾き始めたわけですが、またもや一瞬の音の迷いからミスをして、そこから動揺してしまい、全体的には、予選の時以上にイマイチで「これは全然ダメだったな」という出来になってしまいました。

長さのある難しい曲を選んだわけですが、時間をかけて練習をして、そこそこの自信もあり、もしかしたら入賞とかできるかもと思っていたこともあり、自分で自分にがっかりしたという感じです。

結果は、その日全部門が終わった夜に、舞台上で発表されました。もちろん?入選止まりで入賞はできず、大変残念な結果に終わりました。

先生に、早速ご報告したところ、音の聴き方と力抜きをすると、本番の緊張対策や演奏が随分違ってくるというご指摘を受けました。

審査員の先生は、講評の時に、もっと楽譜を読むことや、楽譜の一部だけでも書いてみると、もっと音楽の風景やイメージが変わってくるというお話をされていました。

練習をたくさん行うと自信がついてくるものですが、どうもそれだけでは、本番で上手に弾くことはできないようです。

もちろん、音はすべて覚えていて、弾き方などもすべてわかっているはずですが、なんとなく指を動かすだけになっていて、本当に頭で音楽を理解して弾いていなかった箇所がミスに繋がってしまったのかと思いました。

やはり、結果以上に、練習の成果が全然発揮できなかったことは、がっかりして落ち込みますし、かなり後ろ向きな気分にもなるものです。

気分をどう立て直すのか模索しているところですが、やはりリベンジすることが一番なのではないかと思っています。力を出しきったという、すっきりした清々しい気持ちで弾き終えることができるように、また精進したいと思います。

(この記事は、第263号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、今年がメモリアルイヤーとなる音楽家のお話です。

2019年がメモリアルイヤーとなる有名な音楽家は、オッフェンバック(生誕200年)、クララ・シューマン(生誕200年)、レオポルト・モーツァルト(生誕300年)です。

オッフェンバックは、1819年にドイツで生まれた作曲家で、のちにフランスに帰化しました。オッフェンバックという名は、父親の出身地(ドイツのオッフェンバッハ・アム・マイン)からとったペンネームで、本名はヤーコプ・レヴィ・エーベルストとなります。

オペレッタ(小さなオペラ)の原型を作った作曲家と言われ、「シャンゼリゼのモーツァルト」と当時から有名な音楽家であるロッシーニに評されるほど、美しいメロディーを数々生み出しました。

日本では、運動会の曲として誰もが聞いたことがある「天国と地獄」という音楽は、当時大ヒットをしたオペレッタ『地獄のオルフェ』の中に登場します。

しかし、成功をおさめたオッフェンバックですが、経営していた劇場は慢性的な赤字に苦しみ、彼の風刺の効いた作品は、知識人からの批判も多く、「オルフェ論争」と言われる論争も巻き起こしました。

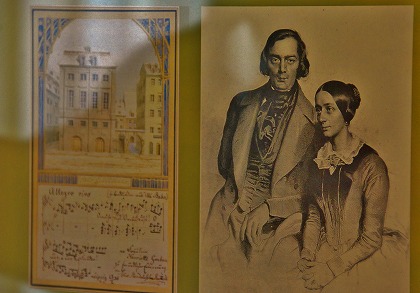

同じ年に同じドイツで生まれたもう一人の音楽家が、ロベルト・シューマンの妻、クララ・シューマンです。

父にピアノの手ほどきを受け、9歳の時にライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏会でデビューし、19世紀を代表するピアニストとして活躍しました。

当時のオーストリア皇帝から「天才少女」と呼ばれ、ショパンからも「僕の練習曲集を弾ける唯一のドイツ人女性」と絶賛されました。リストには、ピアノだけでなく作曲家としての能力も高く評価されていたのですから、いかに素晴らしい音楽家であったのかが想像できます。

クララがデビューした年に、クララの父に弟子入りしたのが、のちの夫となるロベルトですが、クララの父から結婚を猛反対され、父との確執が生まれていきます。裁判まで起こし、父に勝訴してクララは20歳の時にロベルトと結婚をします。父と和解したのは、だいぶ後になってからのようです。

当時大変有名な音楽家だったクララの父は、クララを「第2のモーツァルト」にするべくレッスンしていたそうですから、幼少期から光る才能があったのかもしれません。

ロベルト・シューマンとの間に8人の子供をもうけますが、妊娠中も精力的に演奏活動を続けました。

しかし、長男は1歳で死亡し、ロベルト・シューマンも、46歳の生涯の晩年は自殺未遂や精神病での隔離が続き、三男もロベルトの精神障害が部分的に遺伝したことが原因で自殺しています。

ロベルトの死後、それまでも親交が深かったヨハネス・ブラームスと恋愛関係になったという説もありますが、いずれにしても、波乱万丈の人生だったと言えるでしょう。

クラシック界の天才中の天才と評されているモーツァルトもまた、クララ・シューマンと同じく、父親のレオポルト・モーツァルトから手ほどきを受けました。

レオポルト・モーツァルトは、宮廷管弦楽団のヴァイオリニストや宮廷作曲家、またヴァイオリン教師としても活躍していました。彼が出版した『ヴァイオリン奏法』は、史上初めてヴァイオリンの教授法を論理的に解説した本で、世界各国で翻訳され出版されました。

レオポルトは、息子であるヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトに音楽の手ほどきをしただけでなく、ヨーロッパ中の国々に家族で演奏旅行に出向き、各地の王侯や貴族の前で息子に演奏をさせて、モーツァルトを売り込みました。いわゆるステージパパですね。

後に父と子の間には確執が生まれていくのですが、今日でもこれだけ世界的にモーツァルトの作品が演奏されていることを考えますと、レオポルトの功績は大変大きく、なおかつ大成功を収めたと言えるかと思います。

音楽作品そのものだけではなく、作曲者の背景にあるものも知りながら、今年も楽しく音楽に関わっていきたいものですね。

明けまして、おめでとうございます。今年も、よろしくお願いします。

今年2019年は、モーツァルトの父であり、自身も有名な音楽家だったレオポルト・モーツァルトの生誕300年、ロベルト・シューマンの妻であり、当時夫よりも有名なピアニストだったクララ・シューマンの生誕200年、そして、運動会の曲として誰もが聞いたことがある「天国と地獄」を作曲したオッフェンバックの生誕200年のメモリアルイヤーです。

ごく一部ではありますが、コン・ヴィヴァーチェのホームページでも紹介していますので、よろしければご覧ください。

・ レオポルト・モーツァルト:ヨーロッパ音楽紀行・ザルツブルグ

・ クララ・シューマン:ヨーロッパ音楽紀行・ライプツィヒ

・ オッフェンバック:ピアノのしらべ・運動会の曲「クシコスポスト」「天国と地獄」

今年は、「平成」が終わり、新たな時代を迎えます。平成は、「平」和が達「成」された時代ではありましたが、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの大きな厄災とともに、日本経済が長期に渡り低迷した厳しい時代でもありました。

現在の国際情勢を見ますと、新しい時代は決して楽観できるものではなく、今年メモリアルイヤーの作曲家の生涯は、その激動の時代の到来を教えてくれているようにも思えてきますが、運動会の時のように楽しく前向きに、次の時代も音楽と共に生きていきたいと思います。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)