(この記事は、第199号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、色々な顔を持つピアニスト、パデレフスキのお話です。

ピアニストは、コンサートホールなどで演奏活動をするわけですが、それだけではなく、他の事もしているピアニストは少なくありません。

その中で一番多いのが、お弟子さんをとって指導することだと思います。個人的に指導したり、音楽大学や音楽セミナー、講習会などで指導することもあります。また、コンクールの審査員などを務めて、講評することもあるでしょう。

また、ピアノとは別の音楽活動をされる方もいます。例えば現代ですと、バレンボイムやアシュケナージ等は、ピアニストでありながら指揮者としても大活躍しています。

これらは、本来の演奏活動に直結した仕事なので、イメージしやすいと思いますが、ピアニストは昔も今もたくさんいるので、もっと他のジャンルで活躍している方もいます。

その中でも、特に異色の存在と言えるのが、パデレフスキです。

パデレフスキは、ピアノの詩人と呼ばれたショパンの没後11年の1860年に、同じポーランドで生まれました(現在はウクライナ領となる村が生地)。

ワルシャワ音楽院の前身で学び、卒業後は母校で教鞭をとりました。

その後、ベルリンやウィーンに留学し、パリのデビュー・リサイタルを成功させ、フランスやドイツ、ロンドンやニューヨークでもコンサート活動を行いました。それと共に、作曲活動も行いますが、多忙のせいかスランプに陥ってしまいます。

スランプは辛いものですが、ちょうどその頃、政治に興味を持ち始めます。ヨーロッパは、第一次世界大戦の激動の時代でした。

パデレフスキは、とても演説が上手だったようで、第一次世界大戦後、ポーランド共和国となった際には、ポーランドの首相と外務大臣を務めました。

約1年、首相を務めた後は、現在でも大変有名なアメリカのカーネギーホールで復活コンサートを行い、演奏活動を再開させ、後進の指導も再開させます。

そして、ショパン全集であるパデレフスキ版の校訂を始めます。

ショパンの曲には、多くの種類の楽譜があり、かなりの違いがあります。ある楽譜には、小さいスラーがたくさん書いてあり、アクセントもたくさん書いてありますが、他の楽譜では、小さいスラーが無く、アクセントもだいぶ少なく書かれている事があります。装飾音符やペダルの指示も変わっている事が少なくありません。

どちらも同じショパンの作品でありながら、楽譜がかなり違うというのは不思議ですよね。

このような違いは、ショパンの楽譜が色々な国で出版されたことや、校正がショパン自身だけでなく、弟子や弟子以外の人でなされた事も要因となります。

ショパンについては、たくさんの資料があるため、むしろ色々な解釈があり、色々な楽譜が生まれるという事なのかもしれません。

ショパンの曲は、弾く人によってかなり表現に差がありますが、このような楽譜による影響も少なくないと思います。

ちなみに、パデレフスキ版は、ショパンの直筆譜と初版に基づいて作られた楽譜なので、ショパンの意図するものが読み取りやすい楽譜かもしれません。

ショパンの曲を弾いたり聴いたりする時に、同じポーランドのピアニストというだけでなく、ポーランドの独立のために活躍したパデレフスキを思い出してみましょう。

(この記事は、第197号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2016 のお話です。

ラ・フォル・ジュルネは、フランスで1995年から毎年開催されている音楽祭ですが、2005年から日本でもゴールデンウィーク期間に開催されるようになりました。

日本での開催も今年で12回目なので、だいぶ認知度が上がり、足を運ばれている方も多いかと思います。会場の東京国際フォーラムは、いつものように多くの方で賑わっていました。

最初の頃は、毎年1人の作曲家をテーマとして取り上げていましたが、その後は、地域や時代などがテーマとなり、現在は、もっと普遍的な大きなテーマへと進化しています。そして、今年のテーマは、「ナチュール(自然と音楽)」です。

ポスターも、緑あふれる森の中に蝶が舞い、花が咲き、中央に楽器が置かれ、上から光が差し込んでいるという、とても素敵な絵でした。

会場のグッズ売り場には、この絵を使用したTシャツや絵葉書などが販売されていました。

このグッズ売り場は、ラ・フォル・ジュルネのお楽しみの1つです。音楽好きにはたまらない様々な音楽グッズが揃えられています。

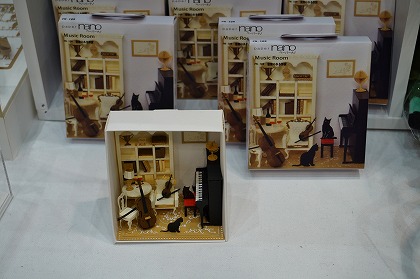

鉛筆やメモ帳、付箋、楽譜を入れるクリアファイル、クリップなどの文房具から、バックやTシャツ、音楽家のぬいぐるみ、オルゴールやミニチュア楽器の置物など、なかなか普段これだけまとめて音楽関連グッズを見る機会はないので、興味深く見て回りました。

クリアファイルも、ショパンなどの楽譜が前面にプリントされたデザインで、大人の方が使用しても素敵なのではないかと思います。

今回は、個人的に2つのものが目を引きました。

一つは、音符柄、楽譜柄、ポスターの絵の3種類のマスキングテープです。

少し長い曲を練習する際、ページをめくるたびに演奏が止まらないように、コピーして楽譜を繋げて使用する時に重宝しそうです。

セロハンテープでは、意外にすぐ取れてしまいますし、裏面を止めるときに、このような柄のテープを使用すると、遊び心もあり楽しく練習が出来そうです。

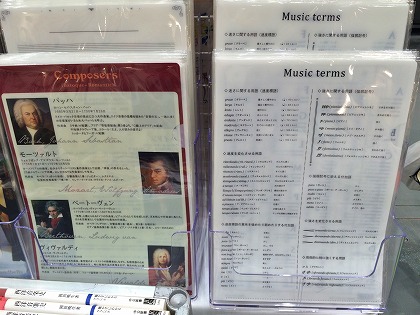

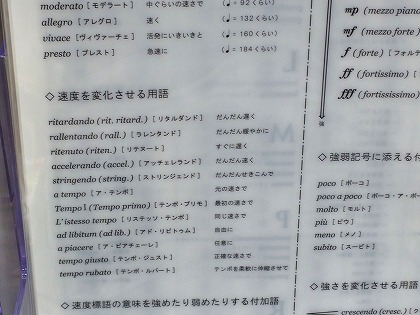

もう一つは、クリアファイルなのですが、なんと、音楽用語が両面にプリントされています。

強弱記号から、楽語がびっしり書かれているので、練習している時やレッスンの時に、ちょっと調べたり確認するのにとても便利と思いました。

グッズ売り場以外にも、いろいろなコーナーやブースがあり、コンサートの前後に見て回りました。

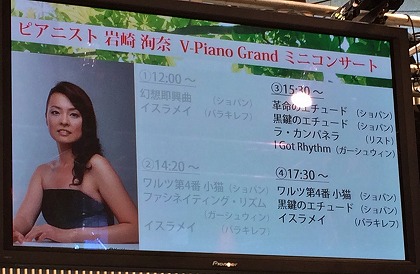

ローランドのブースでは、最新のデジタルグランドピアノを使用したミニコンサートが行われ、ショパンコンクールでディプロマ賞を受賞した岩崎洵奈さんのコンサートが行われていました。

また、松尾弦楽器のコーナーでは、10分の1 サイズからヴァイオリンが揃えられていて、試奏できるようになっていました。

身長100センチくらいのお子様が使用する、一番小さい 16分の1 サイズはありませんでしたが、10分の1 サイズのヴァイオリンは、とても小さく可愛らしく見えます。しかし、もちろん本物の楽器なので、きちんと音が出ます。

モーツァルトも、かなりの幼少期からヴァイオリンを弾いていましたので、このサイズも使用していたことでしょう。

テクニクス(Technics。パナソニック株式会社のオーディオ製品のブランド名)のブースでは、アナログレコードを鑑賞する事が出来ました。

SL-1200GAEという希望小売価格33万円もする、限定生産(国内300台)のアナログレコードプレイヤーを使用した試聴会で、とても大きなスピーカーから、まるで生のコンサートを鑑賞しているような、また昔のレコードのノイズを感じさせない良い音を聴くことができました。

コンサートについては、普遍的なテーマという事もあり、色々な演奏家が色々な曲を演奏するプログラムになっています。

事前にチケットを購入しましたが、どのプログラムを聴こうか、かなり悩みました。

ヴィヴァルディの「四季」を再作曲した音楽を、世界的なヴァイオリニストの庄司紗矢香さんが、指揮もしながらヴァイオリンで弾くプログラム(庄司さんが指揮もされるのは、初めてかもしれません)や、本場フランスのナントで大熱狂となったアフリカの太鼓集団ドラマーズ・オブ・ブルンジ、2015年のショパン国際ピアノコンクールで、日本人で唯一ファイナルに進出した小林愛実さんが弾く、モーツァルトのピアノ協奏曲、今回のテーマである「ナチュール(自然と音楽)」にピッタリな、ハイドンの「天地創造」などなど。

そして最終的に、カンマーアカデミーポツダムが演奏する、ヘンデル作曲の「水上の音楽」第1組曲、第2組曲にしました。

ヘンデルは、バッハと並びバロック期を代表する音楽家で、同じドイツ出身です。しかし、一生涯をドイツで活躍したバッハと異なり、ヘンデルは、イタリアでオペラを学び、人生の3分の2はイギリスで活躍しました。最終的に、イギリスに帰化しています。晩年は、完全に失明しましたが、それでも演奏活動を続け、74歳で生涯を終えました。

ヘンデルの作品と言うと、ハレルヤコーラスで有名な「オラトリオ」が真っ先に挙げられますが、「水上の音楽」もそれと並ぶ程有名です。

1717年のイギリス王室ジョージ1世の舟遊びの際に BGM として使用された音楽で、明るく華やかで豪華絢爛という言葉がピッタリな音楽です。

弦楽器だけではなく、チェンバロ、ホルン、オーボエ、ファゴット、昔のトランペットのような楽器が使用され、総勢25人ほどの編成で演奏されました。時代的な事を考えますと、なかなかの大編成と言えるかと思います。

第2曲の方で、トランペットのような楽器の演奏者が2人登場しましたが、トランペットよりも長く、パッと見た感じではトロンボーンかと思ってしまう楽器でした。しかし、楽器の管が伸ばせる訳ではなく、演奏のスタイルはトランペットそのものでした。

ちなみに音は、現在のトランペットの方が、音に迫力があり、より遠くまで一直線に飛ぶ感じですが、貴族の前で演奏する音楽であることを考えますと、今回の楽器の方が、より雰囲気が出ていると思います。

25人ほどの編成で演奏されましたが、指揮者はおらず、コンサートミストレス(コンサートマスターが女性の場合に使用される呼び方)が、やや大きなアクションで演奏しながらメンバーをリードし、いろいろな楽器奏者とアイコンタクトをしながら取りまとめていました。

第1曲は9つ、第2曲は6つの組曲から作られていますが、それぞれ短い音楽で雰囲気が異なるので、飽きる事が無く、とても楽しく聴く事が出来ました。

短いフレーズを、次々と異なる楽器で演奏するなど、わかりやすい音楽なので、バロック音楽をあまり聴いたことがない方にもオススメできると思います。

とても息の合った素晴らしい演奏で、演奏後は拍手が鳴りやまず、演奏者も少し戸惑っているような様子でした。

ゴールデンウィークは、帰省した方や旅行に行かれた方も多いと思いますが、来年は一日予定を空けて、足を運んでみてはいかがでしょうか。

(この記事は、第196号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、電子ピアノのお話です。

近年の科学技術の発達は目覚ましく、電子ピアノの世界でも格段に技術アップされた商品が出てきています。そんな中、以前から話題になっていた、電子ピアノ2品を実際に試弾する機会がありました。

一つは、カシオの CELVIANO (セルヴィアーノ)という電子ピアノです。テレビコマーシャルをご覧になられた方もおられるかもしれませんが、上位モデルは、カシオがベヒシュタインとコラボレーションして開発した音源が搭載されています。

電子機器のカシオも、すっかり電子ピアノの世界でお馴染みになりましたね。

世界三大ピアノ(スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタイン)の中の一つであるドイツのベヒシュタイン社とのコラボレーションで誕生した電子ピアノは、最新テクノロジーで時間が経つごとに変化していくピアノの音色を、三次元で表現できるそうです。

今回試弾したのは、AP-700 です。

弾き心地は電子ピアノそのものですが、白鍵盤の象牙や黒鍵盤の黒檀に似た触り心地や、すっきりとした透明感ある上品なベヒシュタインの音色が出るのは驚きました。

思った以上に、音色のクオリティーは高いと思います。

また、ベヒシュタイン以外の世界三大ピアノの音(に似た音)も出せるので、曲目に合わせて楽しめそうです。

オープン価格ですが、お店で値札を見ますと結構お手頃価格でした。

そして、もう一つは、ヤマハのハイブリットピアノです。

ハイブリットピアノは、生のピアノのタッチ感を追求した電子ピアノで、簡単に言うと電子ピアノの中に生のピアノのアクション(鍵盤の動きをハンマーに伝えて打弦する機構)を入れたものです。

グランドピアノバージョン(AvantGrand)とアップライトピアノバージョン(NU1)の2種類があり、生のピアノと同じ鍵盤を使用しているので、鍵盤の触り心地は生のピアノそのものですし、弾いた感じも、確かに生のピアノに近いです。

ペダルについても、半分だけ踏み込むハーフペダルが可能なので、細かいペダリングにも対応できる気がします。

生のピアノのように、ハンマーで弦をたたくわけではなく(ハンマーの先の部分は無い)、音はあくまでも電子音なので、調律は必要なく、メンテナンスは数年に一回、アクションの調整だけでよいそうです。

「ピアノ」という楽器と「電子ピアノ」は、名前こそ似ていますが似て非なる楽器です。

ピアノに興味を持って弾いてみたいという時には、もちろん生のピアノが一番良いのですが、楽器不可という環境だったり、深夜や朝にしかピアノを弾く時間が取れないという、お忙しい方がたくさんいらっしゃることも事実です。

そのような場合には、電子ピアノという選択もあるのかと思いますが、電子ピアノにも、いろいろな電子ピアノがありますので、じっくりと研究してみるとよいでしょう。

宣伝となりますが、「後悔しないピアノ選び」という解説書も販売しています。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)