(この記事は、第63号のメールマガジンに掲載されたものです)

今週は、いよいよクリスマスです。あちらこちらでイルミネーションが見られ、なんともロマンティックな雰囲気に包まれています。駅前の広場や観光スポットだけでなく、商店街や、最近では個人の家でもクリスマスのイルミネーションを行うところが増えてきました。

パーティーや、レストランでのお食事を計画している方も多いかもしれません。そのような楽しいイベントに、音楽は欠かせないアイテムです。クリスマスの音楽と言うと、「きよしこの夜」「真っ赤なお鼻のトナカイさん」「ウィー・ウィッシュ・ユー・ア・メリークリスマス(We Wish You A Merry Christmas)」「ホワイト・クリスマス」など、他にも色々な賛美歌があります。

その中で「聖者の行進」という曲を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。「聖者が街にやってくる」という題名でも知られています。英語では、「When The Saints Go Marchin’ In」です。

ピアノの教材でも割と多く掲載され、お子様も、大人の方でも楽しめる曲です。コン・ヴィヴァーチェでも、以下のような教材や記事があります。

自宅でできる はじめてのピアノレッスン(ステップ4,5)

無料楽譜でピアノレッスン:「聖者の行進」

この曲は、1拍目から弾き始めるのではなく、2拍目から弾くアウフタクトの曲なので、その練習にもよく使われています。

曲の題名に「聖者」と入っているので、クリスマスにピッタリ!と思われている方も多いと思います。私も、その一人でした。しかし、それは大きな誤解だったのです。

「聖者の行進」は、黒人霊歌で、アメリカで誕生しました。元は歌の曲ですが、色々な楽器で演奏されることが多く、ディキシーランド・ジャズ(クラシック・ジャズ)のスタンダードナンバーとしても知られていますので、歌詞が付いていることを知らない方もいるかもしれません。

そして驚くことに、この曲は、お葬式の時に演奏される曲だったのです。聖者というのは、キリストやその弟子ではなく死者を意味していて、ジャズの本場であるアメリカのニューオリンズで、葬儀の際に演奏されていました。

しかし、しんみりと死者を弔うだけでなく、最後は天国に賑やかに送り出したいという内容の歌詞になっています。

今年のクリスマスにこの曲を聴く事がありましたら、これまでの印象とは少し変わってくるかもしれませんね。

(この記事は、第62号のメールマガジンに掲載されたものです)

12月に入り、今年も残すところ1カ月となりました。

今回の「たのしい音楽小話」は、12月1日から行われている「ウィーン・クリスマス・イン・東京」というイベントについてお話いたします。

オーストリアのウィーンと言いますと、モーツァルトやシューベルト、ヨハンシュトラウス1世・2世や、世界最高峰のオーケストラである、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団など、まさに「音楽の都」としてあまりにも有名な街です。

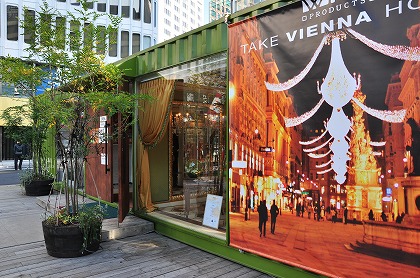

「ウィーン・クリスマス・イン・東京」というイベントは、オーストリア ウィーンのクリスマスを「見て・聴いて・食べて・感じて・楽しめる」というイベントで、今回が初めての開催だそうです。

東京の会場は、旧三信ビルディング跡地で、日比谷シャンテの向かいにある 日比谷パティオです。

クリスマスと言いますと、ヨーロッパが本場というイメージなので、どのようなものがあるのか、楽しみに出かけました。

イベント会場の真ん中には、高さ6メートルのクリスマスツリーが飾られ、雪の結晶のオーナメントと共に、大小の丸い照明が飾られていました。

これは、大ブームとなった映画「タイタニック」の照明を担当したエアースター社の照明だそうです。昼間に行ったので、ライトアップが見られなかったのは残念です。

クリスマスツリーを中心に、色々なお店のコンテナが点在していました。大きめのコンテナ内には、「ウィーンで最もエレガントなカフェ」として誕生した「カフェ ラントマン」の喫茶スペースがあります。

「カフェ ラントマン」は、1873年創業の老舗のカフェで、マーラーや画家のクリムトなども訪れていたそうです。海外第1号店として、東京の青山にもお店があります。

本場のカフェやスイーツ、ウィーンの伝統的なお料理も楽しめるお店で「ウィンナーコーヒー」の原型となったと言われている「アインシュペンナー」や、温めたミルクを泡立ててコーヒーを合わせた定番の「メランジェ」、ブレンドコーヒーに生クリーム、モーツァルト・リキュール等をあわせた「モーツァルト」という飲み物もあります。

スイーツ系も、ウィーンの伝統的なチョコレートケーキ「ザッハトルテ」や、お店の名前の付いた「ラントマントルテ」、ココア生地にチョコレートムースやピスタチオのクリームを使用した「モ─ツァルト・トルテ」などがあります。

同じコンテナには、ウィーンの家具や食器など色々な製品を展示・販売している「ウィーン・プロダクツ」のコーナーがありました。世界的に有名なオーストリアの陶磁器「アウガルテン」の食器や、クリスタルグラスで有名な「ロブマイヤー」のグラスなどが飾られ、テーブルや椅子などの家具、床材、カーテンなども、全てウィーンのもので統一され、シェーンブルン宮殿のクリスマスをイメージして展示されているそうです。

アウガルテンの食器は、オーストリアの女帝マリアテレジアの父が設立したそうで、ウインナーローズの柄が有名ですが、皇后陛下も以前、「忘れな草」柄の食器をお求めになったそうです。とても繊細で可憐な花々が描かれた上品な食器です。

この他、シェーンブルン宮殿の美術館のグッズや、オーガニックのスキンケア製品、キャンドル、クリスマスオーナメント、ウィーンのシュテファン寺院の裏にあるお茶専門店「ハース&ハース」のハーブティーも販売されていました。

日本ではなかなか手に入らないそうですが、通常のパッケージの他、ピアノの形をしたパッケージの「ピアノギフト」というものもありました。

「キウイストロベリー」と「バナナチェリー」という珍しいフルーツティーが2種類セットになっていました。ちょっとしたクリスマスギフトにも良さそうですね。

また、ヨーロッパのクリスマスには欠かせない「シュトーレン」というお菓子も売られていました。

本場のレシピさながらに作られた、硬めのパンのようなお菓子で、少しづつ薄くスライスして食べながら、クリスマスまで楽しむそうです。本来は、このように食べるので、かなり大きめなサイズなのですが、こちらでは手のひらに乗せられるミニサイズも販売されていました。

レーズンやいちぢく等の他、スパイスやブランデーも入っていますので、とても風味豊かな味わいです。

割とこじんまりした感じではありましたが、本場の色々な製品や飲み物、スイーツなどを気軽に楽しめました。また、曜日や時間帯によっては生演奏があったり、トークイベントなども開催されているようです。

会場の道を挟んだ向かいは、日比谷公園があり、横の日比谷マリンビルの地下1階には、高級ピアノメーカー・スタインウェイの日本での特約店となっている松尾楽器商会のショールーム(スタインウェイサロン東京)があります。

日比谷や銀座界隈にお出かけされる時に、ちょっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。26日まで開催されています。

以下のホームページも合わせてご覧ください。

ヨーロッパ音楽紀行・ウィーン

世界3大ピアノ弾き比べ(スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタイン)

ウィーン・クリスマス・イン・東京 公式ホームページ (外部サイト)

(この記事は、第61号のメールマガジンに掲載されたものです)

秋もだいぶ深まり、晩秋の雰囲気になってきました。

秋というと、音楽を楽しむ私たちにとっては、真っ先に「芸術の秋」を思い浮かべます。コンサートシーズンですので、普段にも増して、音楽を楽しまれている方々も多いのではないでしょうか。

クラシック音楽には、色々なジャンルがありますが、その中で一番壮大なスケールで豪華絢爛なのが「オペラ」なのではないでしょうか。色々な楽器が一堂に集まるオーケストラの演奏に、歌手、舞台衣装、舞台セットなど、音楽以外の楽しみもふんだんに取り入れた総合芸術です。

先日「ピアノのしらべ」でご紹介したヴェルディやモーツァルト、プッチーニ、ロッシーニなど、色々な作曲家がオペラの曲を作り、昔から多くの音楽ファンが楽しんでいました。

ピアノの詩人と呼ばれてるショパンも、彼自身はオペラを一曲も書いていませんが、オペラが大好きで、夜な夜な劇場に足を運んでいたそうです。

しかし、オペラは、難しいイメージがあったり、どことなく敷居の高さを感じている方も少なくないかと思います。興味はあるけれど、何を見たら良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

そんな方々に、オペラや音楽の専門家がお薦めするオペラのランキングが、先日新聞(日経新聞土曜版・日経プラス1)に掲載されていました。

ランキングの順位は、以下の通りです。

|

1位: ビゼー作曲「カルメン」 |

|

2位: ヴェルディ作曲「椿姫」 |

|

3位: プッチーニ作曲「トューランドット」 |

|

4位: プッチーニ作曲「蝶々夫人」 |

|

5位: モーツァルト作曲「フィガロの結婚」 |

どのオペラも、実は有名なアリア(独唱)が多く、「カルメン」では「ハバネラ」や「闘牛士の歌」、「椿姫」では「乾杯の歌」、「トューランドット」ではトリノ冬季オリンピックでフィギュアスケートの荒川静香選手が演技曲目で使用した「誰も寝てはならぬ」などがあります。

題名はわからなくても、どこかで曲をお聴きになったことがある方が多いかと思います。また、「蝶々夫人」は、長崎県の芸者である蝶々さんが主人公のオペラで、日本の歌もオペラの中で登場しますので、少し親近感が生まれますね。

早熟の天才音楽家モーツァルトは、数々の逸話の中で「オペラを3日で書きあげた」という話がありますが、「フィガロの結婚」は貴族を一般庶民であるフィガロがからかう内容の喜劇のオペラです。モーツァルトが活躍していた時代は、まだまだ身分の階級がありましたが、そのような中で、このような貴族を皮肉ったストーリーのオペラを書いたこと自体が驚きですし、モーツァルトの人間味が感じられる気もします。

個人的には、上記のオペラ以外にモーツァルトの「魔笛」がお薦めのオペラとして挙げられます。

|

モーツァルト作曲「魔笛」 |

メルヘンな世界観のストーリーと、「パパパ・・・」と、パという言葉だけでしばらく掛け合いで歌われる「パパゲーノとパパゲーナのアリア」は、とても気軽に楽しめるアリアでありながら、歌手の神業のような素晴らしい歌の技術が堪能できるので、お薦めです。このアリアも大変有名ですので、ご存じの方も多いかもしれません。

オペラは、イタリア語やドイツ語で書かれているものが多いので、歌詞を聴き取って楽しむにはハードルが高くなりますが、事前にストーリーを読んでおかれるとよいですね。CDやDVDなどを、あらかじめ観ておきますと、より楽しめるかと思います。

また、舞台の脇に歌詞の内容やストーリーが字幕で流れることもありますし、日本語で上演されるものもありますので、言葉がご心配な方は事前にチェックされるとよいかもしれません。

昔は上流階級などの限られた人々しか楽しめなかったオペラですが、現在では誰もがチケットを入手できて楽しめます。一度、ご覧になってはいかがでしょうか。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)