(この記事は、第186号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、クラッシックソムリエ検定のお話です。

クラシックソムリエ検定は、一般財団法人 日本クラシックソムリエ協会が主催するクラッシック音楽検定です。

毎年1回開催されていて、今年(2015年)で4回目となる、まだ新しい検定です。

世の中では、以前から手に職をつける事が注目され、資格などを取ることも流行りましたが、色々なジャンルがあっても音楽系はほとんどなく、ましてやクラッック音楽となりますと、ヤマハ音楽振興会のお子様が主に対象のグレードと指導者用のグレードくらいしかありませんでした。

最近は、大人の方が受けられるグレードも開催されていますが、レッスンに通っている方が対象となるので、まだまだ多くの方が受験するところまではきていないように思います。

また、いずれも演奏が主になるので、クラシック音楽を聴かれる方が受けられる検定は、ほぼ無かったと思います。

そこに、このクラッシックソムリエ検定が開催されるようになりました。

クラッシックソムリエ検定は、演奏ではなく、幅広いクラッシック音楽の知識がチェックされる検定なので、普段楽器を演奏されている方だけでなく、クラシック音楽を聴くのが好きな方や、ウンチクが好きな方にもとても良いように思います。

長く放送され、「世界一長寿のクラシック音楽番組」としてギネスに認定された「題名のない音楽会」でも、大反響だったそうです。

そして、今回ずっと気になっていた、このクラシックソムリエ検定にチャレンジしてみました。

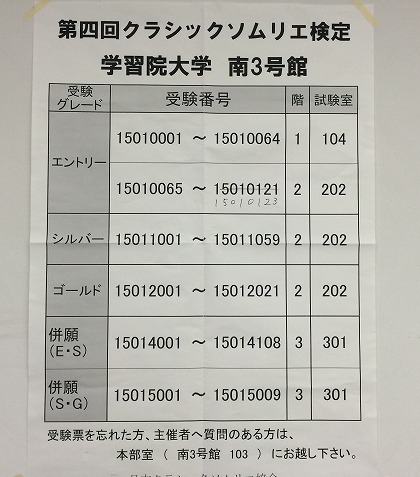

クラシックソムリエ検定には、4つのグレードがあります。エントリーコース、シルバーコース、ゴールドコース、プラチナコースです。

初めて受験する場合には、エントリーコースから受験することになりますが、エントリーコースでは合否は付かず、点数と偏差値のみが通知されます。次の段階であるシルバーコースから点数と共に合否が付き、合格すると次のコースを受験することができるようになります。

基本的には、1段階づつの受験となるわけですが、エントリーコースとシルバーコースは同時に受験することが可能です。

今回は、この2つを一緒に受けてみました。

クラシックソムリエ検定は、全国各地で同じ日に行われますが、私は目白にある学習院大学が会場になりました。

大学の門に着きますと、学園祭の時期だからなのか、敷地のあちこちに色々なイベントの看板が立てかけられていました。もちろん、クラシックソムリエ検定の看板もありましたが、それ以外にも検定らしきものも行われているようでした。

会場の校舎では、入り口の壁に受験コースと受験番号ごとのフロアの案内が張り出されていましたが、思った以上に受験者が多くて驚きました。

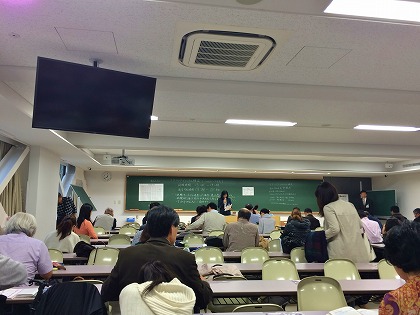

指定された教室(エントリーコースとシルバーコースの併願者用)に入りますと、既にぎっしりと人が集まっています。

見回しますと、中高年の方がとても多く、女性よりも男性の方が多く参加されていました。また、高校生らしき方も数人いました。

検定とはいえ、会場の雰囲気は受験のような張りつめた空気ではなく、リラックスして受けられました。

最初は、エントリーコースの検定です。

問題は100問あり、1問10点です。回答はマークシートで、4つから答えを選んでいきます。

試験時間は60分ですが、試験開始後30分経ったら、自由に提出して退場することができます。(残り時間10分前まで)

実際、30分経って退出される方が少しいらっしゃいました。

そして、お昼休憩を挟んで、午後はシルバークラスの検定です。

試験20分前に、少しゆっくりテキストを見ようかと会場に入ると、その時点で既にほとんどの方が席についていました。

試験は午前中のエントリークラスと同じ問題数と試験時間で行われます。

試験開始後30分経ち、終わった方が退出してよい時間になりますと、午前中とは異なり続々と退出していきます。

シルバークラスの試験内容ですが、公式のテキストから8割ほど出ていますが、それ以外にちょっと面白い問題もありました。

例えば、「指揮者の小澤征爾さんは、大ファンのメジャーリーグの野球帽を被っていますが、どこのチームでしょうか?」という問題や、「フィギュアスケートの羽生選手は、昨シーズンと同じ作曲家の音楽を使用していますが、誰でしょう?」などです。

このような問題が混ざっていると、検定とはいえ楽しみながら出来ますね。

ちなみに、このシルバークラスは、なかなか難しかったです。

次回は、2016年の秋に開催される予定です。

(この記事は、第183号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、連日熱戦が繰り広げられている、ショパンコンクールのお話です。

5年に一度のショパンコンクールも、後半戦に突入しています。

書類審査から始まり予備予選(ここまでが事前審査)、第1次予選、第2次予選、そして、第3次予選。

最後の本選(ファイナル)までの道のりは、なんとも長く感じますが、参加している演奏者は、はるかに強くそう思っていることでしょう。

ピアノと言えばショパン。ショパンと言えばピアノというくらい、ショパンとピアノは切っても切れないものですが、そんなショパンの音楽を誰が一番素晴らしく演奏するのか?

ここ数回は、日本人の演奏者が、予選の早い段階で全員敗退するという結果でしたので、今年はなおさら関心が高まっています。

ショパンコンクールに限ったことではありませんが、参加者全員の中で一番上手だったとしても、過去の演奏者たちと比較して同レベルでないと「優勝者なし」という結果もあり得ます。

ショパンコンクールで優勝者が出なかったことは、過去に何度もありますので、今回は優勝者が出るのか?という事も気になるところです。

日本人ピアニスト15人が、事前審査に臨みました。

その中には、既に国際的に活躍されている方、国際コンクールで上位に入っている方、最年少15歳の方、ショパンコンクールに参加するのが2回目の方などもいらっしゃいます。

その中から、5人の方が1次予選に進出しました。

予選から YouTube にも、公式に演奏がアップされているので、自宅などに居ながらにして、コンクールの演奏が聴けるのは本当に便利で嬉しいものです。もちろん、いつかは生で聴いてみたいと思っていますが、その場合、ポーランドまで足を運ばなければなりません。

インターネットでは、会場全体の雰囲気を感じるには限界がありますが、逆に演奏者のアップが映るので、顔の表情や指の動きなど、演奏している姿がとてもよくわかるところが利点です。会場全体の雰囲気も映りますし、時には審査員の先生方の様子も映ります。

例えば、演奏が終わって、会場が盛り上がっている中、審査員の先生方は、実に落ち着いていて、表情などもほとんど変わらない様子だったりします。

改めて、これが演奏会ではなく、順位をつけるコンクールの舞台なのだと感じで、見ている方も緊張してきます。

1次予選、2次予選と進み、昨日までの3日間で3次予選が行われて、最後のファイナルに進む演奏者が発表になりました。

3次予選の段階で、日本人のピアニストは1人だけとなりましたが、見事にファイナルへ進出することができました。

事前審査や1次予選などでは、さすがに緊張していたのか、ミスが少し目立っていましたが、だんだんと慣れてきたようで、3次予選では、とても落ち着いた様子で、表情豊かな音楽をされていて、すべての演奏が終わった時には、「ブラボー」と相次いで掛け声がかかり、会場中がとても盛り上がっていました。

3次予選まで進みますと、どの演奏者も持ち味が存分に発揮された演奏ばかりで、それぞれどの演奏も素晴らしいと思います。ここまで来ますと、優劣をつけるのは至難の業という感じです。

緻密で繊細なショパンがよいのか、大きなスケールで迫力もあるショパンがよいのか、自由さと即興的な雰囲気のあるショパンがよいのか、内に秘めたショパンがよいのか…

時と場合によって、人間は様々な顔を持ちますが、きっとショパンも同じはずで、どれもがショパンなのでしょう。その様々な顔を持つショパンを、どれだけ表情豊かに表現できるかということなのかもしれません。

ファイナルには、10人の演奏者が進みます。

曲目は、ピアノ協奏曲なのですが、ショパンはピアノ協奏曲を2曲しか作曲していませんので、おのずと他の演奏者と曲が被ることになります。

今回は、10人中9人の演奏者が、同じ曲(第1番)を選んでいました。

あからさまに比較されるわけですが、聴く側からしますと、これ以上の贅沢な楽しみ方は無いとも言えます。

10月18日から始まるファイナルの熱演に期待したいですね。

(この記事は、第182号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、音楽家の面白い趣味についてです。

私たちは、会社勤めや家事などの仕事を持つだけでなく、趣味をお持ちの方も多いと思います。ピアノ教室に通われている生徒さん方も、水泳や絵画、テニス、麻雀、旅行、家庭菜園など、いろいろな趣味を楽しまれています。

では、クラシックの音楽家たちは、どうだったのでしょうか?

クラシックの音楽家たちは、誰もが素晴らしく、独自の音楽を作り出した天才たちばかりです。

そして、それらの音楽を演奏してみますと、その美しさや奥深さを感じつつ、それと同時に、解釈の難しさや表現することの難しさに悩み、「その音楽を作った本人に直接聞いてみたい」などと思ってしまうこともあります。

当然、それは叶わぬ事ですが、音楽家の人柄に触れることで、その人となりを知ることができ、音楽を演奏する際の問題を解決するヒントにもなります。そして、歴史上の人物でありながら、より身近に感じて親近感が持てるようにもなるでしょう。

そこで、いくつかの音楽家たちの趣味についてご紹介します。

まずは、チャイコフスキーと肩を並べる、ロシアを代表する音楽家ラフマニノフです。

彼のピアノ協奏曲第2番は、大変人気のある作品で、コンサートでもよく演奏されますし、ピアノの国際コンクールでもよく選ばれる作品です。

ラフマニノフは、作曲家だけでなくピアニストとしても大変有名でした。

そのラフマニノフの趣味は、自動車です。

当時、ラフマニノフと並んで素晴らしいピアニストとして活躍していたホフマンとは大の親友で、その実力も認めていたと言われますが、車好きという点でもライバルで、「ピアニストとしては、ホフマンの方が絶対に優れているが、車の知識に関しては私の方が上だな」といった発言も残っています。

次は、チェコの音楽家、ドヴォルザークです。

交響曲「新世界より」は、誰もが知っている名曲中の名曲です。

ドヴォルザークは、13歳でお肉屋さんの職人試験に合格したという、ちょっと珍しい肩書を持っています。

そして、彼が大好きだったものは鉄道です。今で言う、鉄キチですね。

そののめり込み方は半端ではなく、時刻表や鉄道の型番、運転手の名前まで、詳細にメモを取っていたと言うのですからスゴイですね。

チェコで生まれ、アメリカへ渡るのですが、当時アメリカで走っていた新しい蒸気機関車が見られるという理由もあったようです。鉄道見たさ故のアメリカ行きとは、言い過ぎかもしれませんが、しかし、その甲斐あってあの名曲「新世界より」が生まれたとしたら、それもまたアリなのかもしれません。

最後は、クラシック音楽の父とも呼ばれた(日本だけのようですが) J.S.バッハです。

彼の作品を学んで、自らの音楽作りの土台にしたり参考にした音楽家も多い大家です。

そんなバッハが大好きだったものが、コーヒーです。

コーヒーを題材にしたカンタータを作曲しているほどです。通称「コーヒーカンタータ」と呼ばれる音楽で、コーヒー好きな娘に「コーヒーをやめなければ、結婚させない」と脅し、娘は「コーヒーを飲ませてくれる人じゃないと結婚しない」と言い、結局「コーヒーはやめられない」というストーリーです。

ぜひ、美味しいコーヒーを飲みながら聴きたい音楽ですね。

クラシック音楽家たちの趣味は、素晴らしい音楽を生み出すきっかけになっているのかもしれません。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)