(この記事は、第223号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、ピアノ発表会のお話です。

ピアノ発表会と言っても、普段レッスンを担当させていただいている生徒さんの発表会ではなく、私自身が生徒となって出演したものです。大学入学まで師事していた先生の教え子のピアノ発表会ですが、タイトルはピアノコンサートとなっていました。

毎年5月くらいに、先生のご自宅近くのサロンで行っています。当日のお昼くらいから1人5分ほどのリハーサルを行い、その後、開演しました。

前半は、50~60歳代のおばさま方が登場されました。

バッハの作品から始まり、シューベルトの即興曲など発表会の定番曲があり、前半の終わり近くには、ショパンのバラード第4番やソナタも演奏されました。

ショパンのバラード第4番やソナタは、ショパンのピアノ曲の中でも大変有名な作品なのですが、テクニック的にも音楽的にも、難曲中の難曲と言われています。

私も学生時代、バラード第4番を「素敵な曲だなぁ」という単純な理由で大学の卒業試験で弾きましたが、とにかく難しくて大変苦労した思い出があります。

シンプルなメロディーがずっと続き、どんどん発展していくような作品ですが、最初に出てくる、この曲の要となるメロディーがシンプルであるがゆえに、なかなか魅力的に弾く事が出来ないのです。伴奏部分も、同じくシンプルなものから始まりますので、ますます表情付けが難しくなります。

普通に弾いただけでは、単純で幼稚な音楽になってしまい、ショパンの哀愁漂う優美な雰囲気や、柔らかさ、しなやかさが、全くなくなってしまいます。それにどのような表情を付けて、ショパンらしい音楽にしていくのか、演奏者の技量が問われる事になります。

もちろん、最初こそシンプルですが、徐々にテクニックも難しくなり、最後の方にあるコーダに当たる部分では、非常に難解なテクニックが必要とされます。卒業試験では、この部分の前で時間が来てしまい、演奏を切られてしまいました。最後の盛り上がる所の前で終わってしまった事を残念に思いつつ、なにしろ難しい部分なので、ホッとした気持ちもありました。

今回のピアノ発表会でも、やはり苦戦されていましたが、そのチャレンジ精神は凄いと思いました。

その後は、先生の演奏がありました。ご自身による曲目解説に続いて、バッハの平均律を2曲演奏されました。

バッハの平均律クラヴィーア曲集は、ピアノを専門に勉強してきた人の必須教材でもあり、24の調性全てを使用して作曲されています。ベートーヴェンやショパンなど、クラシック音楽の作曲家たちも、このバッハの作品を勉強して自分の作品作りに生かしていますし、ショパンは同じように24調全てを使用して、前奏曲集を作曲したことも有名な話です。

70代になっているであろう先生ですが、落ち着いて、柔らかい音色で弾かれていて、さすがの貫録を感じた演奏でした。

そして休憩を挟んで後半が始まり、私の順番になりました。

なにしろ小さいサロンですし、昨年の発表会と同じ場所という事もあり、それほど緊張せずに弾き始める事が出来ました。

リハーサルの時に、ピアニッシモで弾きたいところで音が鳴らなくなってしまった所があり、少し強めの音で弾くようにしました。

随分前に弾いたことがある曲でしたが、今回の発表会に向けて本格的に練習を始めたのが少し遅かったこともあり、練習の段階では、まずまず弾けていた所でミスが出てしまいました。

よくある事かもしれませんが、良い所もあったけどイマイチな所もあったという、何ともすっきりしない感じで終わってしまいました。

発表会の後半で弾いた人たちは、数カ月に一度、先生のご自宅に集まり、バッハの作品を学びながら自由曲を弾く勉強会をしているメンバーで、本番前の弾きあい会も行いました。それから発表会まで1週間しかなかったのですが、皆さんがその時よりもグンと上達していて驚きました。

このメンバーで、秋にジョイントコンサートを行う予定ですので、さらに成熟した演奏になるのかと思うと、楽しみに感じつつも、今度こそ思ったような演奏ができるように、もっと練習を積まなければと改めて気が引き締まりました。

コンクールや入学試験など、ごく一部の場合を除いて、音楽や芸術は、他の方との出来不出来を比較するものではなく、どれだけ完成度が高く、独自の世界を表現しているのかが重要ではないかと思っています。

音楽の場合は、それにプラスして、音の美しさもとても大切です。自分の強みと弱みをよく見極めて、強みを更に伸ばし、弱点は徐々に引き上げてレベルアップを図り、少しづつ、しかし確実に理想の音楽に近づいていきたいものです。

(この記事は、第222号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、ラ・フォル・ジュルネのお話です。

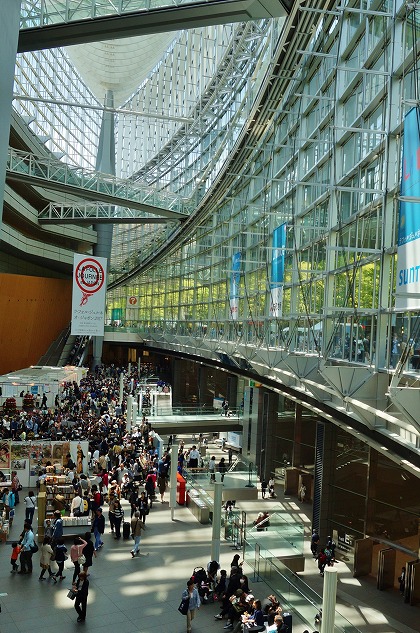

今やすっかりお馴染みとなったラ・フォル・ジュルネは、毎年ゴールデンウィーク期間に、東京国際フォーラムを中心に、大手町や丸の内、有楽町エリアで開催されている日本最大級のクラシック音楽祭です。(日本での正式名称は『ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 「熱狂の日」音楽祭』)

朝9時半過ぎから夜の10時半過ぎまで、一日中コンサートが開催され、世界中から2000人もの演奏家が参加します。1公演が約45分と短時間で、チケット料金も手頃なので、一般的なクラシックのコンサートに比べて、気軽に参加できるものとなっています。

0歳から聴く事が出来るコンサートもあり、殆どのコンサートは3歳以上の入場が可能なので、小さなお子様にも、本物の生の音楽を聴かせることができる貴重な機会にもなっています。

以前は、「モーツァルト」や「ショパン」のように、毎年、特定の音楽家にテーマを絞っていましたが、最近は大きく転換し、普遍的な大きなテーマで開催されるようになりました。今年のテーマは、「ラ・ダンス 舞曲の祭典」で、クラシックの有名な音楽から、タンゴ、和太鼓、ジャズまで幅広く多彩なプログラムが用意されました。

そんな中から今回は、いろいろなクラシック音楽家のワルツ作品をまとめて演奏するコンサート「ワルツ賛」を聴いてきました。

会場は、ホールAという東京国際フォーラムの中でも一番大きなホールで、5000席以上あります。舞台の左右に大きなスクリーンが設置してあり、ピアニストの指の動きや指揮者の表情までも、ライブで見られるようになっています。この大きな会場も、開演時は、ほぼ満席でした。

ロシア屈指の交響楽団であるウラル・フィルハーモニー管弦楽団と、巨匠キタエンコに師事していたドミトリー・リスの指揮で、ロシアの国民的作曲家グリンカの「幻想的ワルツ」からコンサートが始まりました。

ウラル・フィルハーモニー管弦楽団の演奏は、初めて聴きましたが、派手ではなく、落ち着いた上品な演奏をしていて、どこか素朴さも感じられました。指揮者のドミトリー・リスは、大きく手を振ってとても情熱的に、演奏をリードしていました。

グリンカの「幻想的ワルツ」の後は、同じロシアの作曲家ハチャトゥリアンの「仮面舞踏会」よりワルツが演奏されました。この音楽は、先日現役を引退された、フィギュアスケート選手の浅田真央選手が使用した音楽で有名ですね。

少し怪しい雰囲気の壮大なワルツの後には、元祖ロシア音楽の巨匠チャイコフスキーのバレエ音楽「くるみ割り人形」よりワルツが演奏されました。ロシアの音楽やバレエ音楽では、真っ先に挙げられるほど人気がある曲ですね。とてもロマンティックな優雅な音楽で、まさに夢のような世界でした。

そして、ガラッと雰囲気が変わり、北欧の作曲家シベリウスの悲しきワルツ、ヨハン・シュトラウス2世のワルツ「ウィーンの森の物語」と続きました。

「ウィーンの森の物語」は、年明けに世界中継されるニューイヤーコンサートでも定番の音楽で、ワルツと言えばウィンナーワルツと言う通り、ワルツの代名詞と言えるかと思います。

1814年~1815年に、オーストリア帝国の首都であったウィーンで開催されたウィーン会議をきっかけに、ヨーロッパ中に広まったワルツです。3拍子のリズムであることは、一般的なワルツと同じですが、2拍目がやや早いタイミングで演奏されるので、独特の「揺れ」が生まれるところが大きな特徴です。

なかなかの大作ですが、これで終わらず、最後にはフランスの作曲家ラヴェルの「ラ・ヴァルス」が演奏されました。これまで演奏されたワルツとは大きく異なる独特の世界観ですが、ワルツの幅広い可能性を感じ、コンサート全体もボリュームのある満足度が高いものとなりました。

コンサートを聴いた後は、屋台のお店を見て回りました。東京国際フォーラムの敷地には、様々なメニューのお店が並び、ビールやワインなどのアルコール類もありますので、みなさん思い思いに休憩をされたり、ランチを楽しんでいました。

会場を少し離れて、第一生命保険日比谷本社のロビーで開催された、モーツァルトのコレクション展とコンサートも覗いてみました。この建物は、戦後しばらく GHQ の総司令部として使われていたものです。(現在は、一部を残してタワービルになっています)

国際モーツァルテウム財団所有の貴重なモーツァルトの直筆譜や絵画などが展示されていました。

その中でもひときわ注目されたのが、モーツァルトが使用していた2挺のヴァイオリンです。モーツァルトが愛用していた楽器が、展示されるだけではなく、実際にコンサートでも使用されるとは滅多にないことです。

8歳くらいの時に使用していたそうで、パッと見ると、「うわ~小さい」と思いました。コンサートでは12歳の少年が演奏しましたが、やはり楽器がかなり小さく見えました。演奏も、結構大変だったのではないかと思います。

まるでおもちゃの様に見えるヴァイオリンですが、実際に音を聴きますと、おもちゃというのはとんでもなく、小さくても一般的なサイズのヴァイオリンと同じような、深みのある音が出てきて驚きました。さすが、モーツァルト愛用の楽器ですね。

このラ・フォル・ジュルネの期間中、歩行者天国などでもヴァイオリン演奏が聞こえてきたりと、オフィス街のエリア全体で音楽が楽しめました。

東京では今回が13回目の開催となり、すっかり定着した音楽祭ですが、出店しているお店が以前より少し減っていたり、グッズも少しマンネリ化してきている気もします。

今後どのように改革されていくのかも、楽しみに見ていきたいと思います。

(この記事は、第219号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、楽譜選びのお話です。

ピアノを始めてしばらくしますと、モーツァルトやベートーヴェン、ショパンのような有名な作曲家の音楽を弾くようになってきます。

その時に、楽譜はどのように選んでいますか?

「ピアノ名曲集」のようなものを使われている方が多いかもしれません。色々な作曲家の有名な曲をまとめた楽譜で、たくさんの曲目が入っていて割とお手頃価格なので、1冊持っていると便利です。

スポーツやお仕事、勉強では、ユニフォームやパソコン、筆記用具など使う道具にこだわる方も多いと思いますが、ピアノを弾く時に必要な楽器や楽譜については、こだわる方が思いのほか少ない気がして、不思議に思っています。

楽譜については、「昔作られた音楽を楽譜にして印刷しているだけだから、内容が変わるわけがない。どれも一緒」と思われている節もあるのでしょうが、実はかなり出版社によって異なるのです。

お好きなクラシック音楽を、複数の異なる演奏者の演奏で聴き比べてみて下さい。

同じ音楽を演奏しているはずなのに、テンポやフレーズ、ニュアンスなど、同じ演奏は存在せず随分と違うと感じると思います。それを、演奏者の個性と捉えられる部分もありますが、実は使用している楽譜が異なるために、違う演奏になっている可能性も大いにあるのです。

例えば、バロック期のバッハの音楽には、強弱記号やスラーなどの記述は、ほとんどありません。ヘンレ版やウィーン原典版などを見ますと、殆ど音符のみの楽譜で、とてもシンプルです。

しかし、強弱記号が書かれていないから、好きな強さで弾くとか、最初から最後までずっと同じ強さのまま演奏するというわけではありません。当時の楽譜は、作曲した自分自身やその当時の演奏者が見るものなので、その時代に当たり前のように行っていた演奏習慣については、わざわざ書かれていないのです。

そのため、自分で当時の時代背景を理解しながら曲を分析し、作曲者が曲に込めた意図を導き出して、適切な強弱やフレーズで弾く事になります。

しかし、それは難しいので、各出版社や校訂者が、いろいろな資料を基に、「このように弾いたら良いのではないか」という意見を楽譜に記入していきました。ブゾーニが校訂した「ブゾーニ版」や、井口基成が校訂した「春秋社版」などの楽譜には、このような後から追加した指示が、かなり事細かに書かれています。

バロック期、古典派の時代を経て、ロマン派のショパンの音楽になりますと、本当にいろいろな出版社から楽譜が出されています。先程の「聴き比べ」も、ショパンの音楽で行ってみますと、とてもはっきりと違いがわかると思います。

これは、ショパンの音楽作品ならではの事情もあります。

ショパンが生前、自分で出版していた作品は、フランス、ドイツ、イギリスの3カ国で同時に出版されていました。そのため、3つの原稿が必要になります。オリジナルの楽譜である直筆譜を書き写したもの、試し刷りや校訂刷り、そして、それらの楽譜をショパンがチェックした際に、自ら書き換えたものもかなりありました。オリジナルの楽譜でも、それを読み取る時の誤りや印刷した時の誤りも混ざってきます。

どれもショパンの同じ作品なのですが、このような事情でいろいろと異なった楽譜が出版されていきました。

それに加えて、ショパンはレッスン中に、お弟子さんによって曲を書き加えたり書き換えたりしていきました。それらの資料を参考に作られている楽譜もあり、また後の時代の演奏者が、自らの研究や経験を踏まえたアドヴァイスを書き加えたものもあります。

ショパンの作品の中には、生前に出版されなかったものも多くあります。例えば、大変有名で人気のある「幻想即興曲」なども、これに当たります。

ショパン自身が出版を望まず、破棄してほしいと望んでいたのですが、ショパンの親友が遺族の了解を得てショパンの死後に出版されました。それらの作品は、出版したショパンの親友が書き加えり、書き替えたりした部分もあるようです。

有名な曲を弾く時には、お手軽な名曲集だけでなく、楽譜売り場に足を運んで、「ショパン」「べートーヴェン」など作曲家のカテゴリー別になっているコーナーを見てみて下さい。曲目ごとに色々な出版社の楽譜が並んでいます。それらの楽譜を見比べたり、楽譜を見ながら音楽を聴いたり、ご自分で弾いてみて、一番ご自分に合う楽譜を見つけてみましょう。

ピアノを楽しむ幅が、さらに広がるのではないでしょうか。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)