(この記事は、第238号のメールマガジンに掲載されたものです)

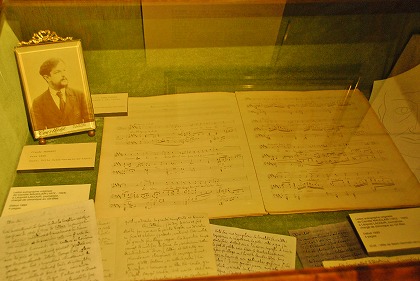

今回の「たのしい音楽小話」は、今年没後100年となるドビュッシーのお話です。

クロード・ドビュッシーは、近現代を代表する音楽家でフランスを代表する音楽家でもあります。印象派の代表として紹介されることも多いですね。

1874年に、モネが「印象、日の出」という絵画を発表し、それ以前からフランスで起きていた芸術運動が「印象派」「印象主義」と呼ばれるようになりました。代表的な画家として、マネやルノワールなども有名です。

ドビュッシー以前の音楽家、例えばショパンなどもそうですが、当時はサロンなどで芸術家や作家などとの交流があり、お互いに様々な影響を受けていました。今でいう異業種交流会のようなものでしょうか。ドビュッシーも、当時の詩人たちの作品に音楽を付けるなど、大いに刺激を受けたようです。

しかし、ドビュッシーが影響を受けたのは、画家や詩人たちだけではありません。

ドビュッシーが活躍していた当時、ワーグナーブームが起こっていて、ワーグナーの音楽に影響された音楽家がたくさんいました。ドビュッシーもその一人です。また、ロシア人で、長年チャイコフスキーのパトロンでもあったフォン・メック夫人の子供たちのレッスンをしたり、夫人の連弾相手もしていたので、ロシア音楽にも身近に接していたようです。フランスはカトリックの国なので、教会音楽も身近にあり、そして、パリ万博でジャワのガムラン音楽や日本のジャポニズムなど東洋の文化に接して大きな影響を受けました。

このような多国籍の芸術や文化に接していたからなのか、ドビュッシーの音楽は独特です。

ドビュッシーの音楽には、バッハのような厳格さはなく、モーツァルトやベートーヴェンのようなカチッとした形式美の音楽でもありません。また、ショパンのように人のいろいろな感情が込められたり、センチメンタルな感じの音楽でもありません。

ドビュッシーの音楽には、独特の透明感や曖昧さがあり、記憶や想像力から引き出された自然美を表現したような作風や、ふわっと宙を漂っているような重力を感じさせない作品は、初めて弾くと、その独特の音の響きに戸惑う事もあるでしょう。

モーツァルトやベートーヴェンの作品を練習している時は、たとえ知らない曲であっても、音の間違いが聞き取りやすく、自分で練習をしていても、「あっ、今、間違えた」と気が付きやすいものです。

しかし、ドビュッシーの場合は、元々不思議な音の響きなのか、それとも譜読みが間違っているのか、耳が音の響きに慣れるまでは判断が少々難しいところがあります。もちろん、練習していくうちに音の響きに慣れるので、モーツァルトやべートーヴェンの曲を練習している時と同じように、譜読みの間違いも気が付く事になりますが。

私自身も、初めてドビュッシーの音楽を練習した時、その独特の音の響きに大変戸惑い、いつもよりも譜読みに時間がかかったことを覚えています。変な音の響きと思いながら弾いていたので、なかなか音が覚えられず苦戦していました。

しかしその状態を通り過ぎますと、ドビュッシー独特の音の響きの美しさが理解でき、魅了され、フランス音楽全般に興味を持つきっかけにもなりました。

ピアノ教室に20年も通われている生徒さんなども、ドビュッシーやその後の時代のサティなどの音楽が大変お好きな方がおられます。もちろん、好き嫌いは好みの問題でもあるので、「ドビュッシーなどの音楽は、よくわからない。だからショパン以降の音楽は聴かない」という生徒さんもいらっしゃいます。

「戦場のメリークリスマス」などで有名な坂本龍一さんは、若かりし頃、自分はドビュッシーの生まれ変わりだと感じるくらいドビュッシーがお好きだったそうです。中学2年生の時に、ドビュッシーの弦楽四重奏曲を聴いて衝撃を受け、半年くらい毎日聴いていて、特に好きな第3楽章は、ピアノ譜に書き起こして和声を勉強したそうです。

「戦場のメリークリスマス」などを聴くと、坂本さんの音楽には、ゆったりとした柔らかい美しさを感じますが、ドビュッシーの音楽に通じるところがあるようにも思えます。

ドビュッシーは、モーツァルトやベートーヴェン、ショパンと比べると、ややマイナーなイメージが否めませんが、今年はドビュッシーを取り上げたコンサートなども多くあるようですから、ドビュッシーのマイナーなイメージを払拭する機会が多いかもしれません。もしかしたら、今年一年でドビュッシーにはまる方も出てくるかもしれませんね。

(この記事は、第237号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、「鈴木雅明のドイツ・オルガン紀行」の続きです。

先日テレビで放送された、「鈴木雅明のドイツ・オルガン紀行」という番組のお話です。前回は、ドイツのドレスデン近郊のフライベルクという街が舞台でした。今回は、2番目の街アルテンブルクからです。

アルテンブルクは、フライベルクから60kmほど西にある街で、バッハが生涯の後半を過ごしたトーマス教会があるライプツィヒからは30kmくらいのところにあります。

街の中心部には、城壁で囲まれたお城があり、その城壁内の教会にオルガンがあります。いくつもの塔が特徴的なお城の外壁には、バッハが1739年に、このオルガンを弾いた事を示すプレートが掲げられていました。

14世紀頃にお城の中に教会を作り始め、修復を繰り返しながら建築されたため、色々な建築様式が混ざった教会となっています。教会の中は、ちょうど光が差し込んで壁の白さが際立ち、左横にあるオルガンのシルバーのパイプと、あちこちにある金色の装飾がキラキラと輝いていました。

このオルガンは、トロースト・オルガンと呼ばれ、1739年に完成しました。製作者のトローストは、代々続くオルガン製作の家系で、アルテンブルクの宮廷オルガン製作者です。バッハもその音色を絶賛したという記録が残っています。

「煌びやかですね」と鈴木さんも話していましたが、象眼細工や象牙を存分に使用した贅沢な作りになっています。

2段鍵盤の両横には、木彫りの顔が付けられており、この教会のオルガニストであるフェリックス・フリードリヒ博士は、「この顔は、演奏者にミスしたなと言わんばかりですね。舌を突き出していますよ」と話し、その話を聞いた鈴木さんは大笑いされ、「怒った顔ですね」と話していました。確かに、かわいらしい顔とは程遠く、全てを見据えているような表情なので、演奏する時には妙に緊張しそうな気がします。

トローストは、前回紹介したオルガン製作者ジルバーマンとは対照的に、とても先進的な考えを持っており、鍵盤の数も多く調律も近代的な方法で行われていたのだそうです。

力強い響きのジルバーマンのオルガンとは対照的で、トローストのオルガンは、弦楽器的で繊細な音が魅力です。弦楽器系の音色が出せるパイプがたくさんあるので、どのパイプを組み合わせて、どんな音色で演奏するのか、オルガン奏者の腕の見せ所なのだそうです。

番組では、鈴木さんが、自ら色々なパイプを使用して、音色の変化を具体的に音に出して説明していました。

また、トローストのオルガンの弾きにくさは天下一品という話もしていました。鍵盤は重く粘りが強いので、ピアノのような少し叩くようなタッチでは音が鳴らないのだそうです。しかし、力を入れすぎると指が壊れそうになるので、時間をかけてゆっくり、しっかり圧力をかけていくようなタッチで弾くのだそうです。

この楽器で、鈴木さんは、バッハ作曲の「パストラーレ へ長調」オルガン小曲集より「来たれ、異教徒の救い主よ」「イエス・キリストよ 汝はたたえられん」「天使の群れ 天よりきたれり」など、たくさんの曲を演奏していました。

パストラーレは、キリストの降誕(キリストの誕生)を祝う音楽で、足鍵盤の低音がずっと伸びている中で、中音域のメロディーが柔らかく鳴り響いていました。優しい感じで、どこかゆったりとした雰囲気の音楽です。オルガン小曲集は、バッハが讃美歌を編曲した教育用の小品集で、短くシンプルですが色々な表情のある音楽です。「イエス・キリストよ」は、ゆったりとして少し憂いに満ちたような音楽です。「天使の群れ」は、柔らかい高音で、天使がふわふわと舞い降りているような浮遊感のある音楽です。

そして、最後に訪れたのは、ライプツィヒとワイマールの中間にあるナウムブルクという街です。

落ち着いた朱色の屋根瓦が印象的な街並みで、中世の頃から交通の要所として栄えてきました。18世紀からは、ワインの生産地としても知られています。

街の中心にある聖ヴェレンツェル教会には、バッハも演奏した優美なオルガンが残っています。これまでの教会と比べますとシンプルな感じがしますが、それがかえって教会の白い壁と一体となって白いパイプオルガンをより引き立たせているような感じがしました。

ジルバーマンの弟子だったヒルデブランドが製作したオルガンで、1746年に完成しました。このオルガン製作の時、師匠であるジルバーマンと弟子のヒルデブランドが競い、ヒルデブランドが最終的に仕事を獲得しています。そして、このオルガンが、バッハが生涯で最後に鑑定したオルガンとなりました。

この教会のオルガニストであるダーヴィット・フランケさんの演奏後、鈴木さんは開口一番に「美しい響きですね」と感想を話していました。フランケさんも「バッハは、このオルガンの力強い響きに感激したでしょうね。同時に、室内楽的な音色にも感銘を受けたと思います」と話していて、鈴木さんも頷いていました。

このヒルデブランドのオルガンは、中部ドイツのオルガンには珍しく、リュックポジティフというものがあります。演奏者の後ろにあるパイプの塊で、本体と離れている所にパイプがあるので、響きがより立体的になるのだそうです。

ジルバーマンのオルガンと比べて、トロースト・オルガンのような繊細な面もありますが、行き過ぎることはなく、攻めてくるような力強さも兼ね備えたオルガンなのだそうです。バッハの理想に近かったのかもしれないと鈴木さんは話していました。

この楽器を使って、「幻想曲とフーガ ト短調」などが演奏されました。バッハの即興演奏を思わせる、劇的な幻想曲とリズミカルな対位法で書かれたフーガから作られた作品です。

番組の最後に鈴木さんは、バッハの作品の中で一番好きという「前奏曲とフーガ ホ短調」を演奏しました。重厚で軽やかさもある荘重な前奏曲と、楔のフーガとも呼ばれているような作りで、もはやフーガなのかわからないくらい速いパッセージが駆け巡る躍動感あふれるフーガから作られた作品です。

旅行先でオルガンを見たり、音色は聴いたことはありますが、製作者の事は全く知らなかったので、とても興味深い番組でした。そして、鈴木さんのバッハの演奏も存分に楽しめました。

日本の大きなホールでは、オルガンが設置されている所もあり、そこではオルガンのコンサートも行われていますので、ご興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。

(この記事は、第236号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、オルガンのお話です。

先日、テレビで「鈴木雅明のドイツ・オルガン紀行」という番組が放送されていたので見てみました。

「オルガン」と言うと、昔の小学校などに置かれていた足踏みオルガンをイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、クラシック音楽でオルガンと言うと、パイプオルガンを指します。

教会に讃美歌を歌う時の伴奏楽器として置かれていたり、教会でなくても大きなホールに設置されている事もあります。ピアノが作られる前から存在していた鍵盤楽器ですが、聴く機会はそう多くはないかもしれません。

今回見た番組は、中部ドイツの3都市をオルガニストの鈴木雅明さんが旅をしながら巡り、その土地にあるパイプオルガンでバッハの名曲を演奏して音色を楽しむというものです。

鈴木雅明さんは、オルガニストであり、バッハ・コレギウム・ジャパンを創設して音楽監督を務めているバロック音楽演奏の第一人者です。2012年、ドイツのライプツィヒよりバッハメダルが受賞され、世界的にも活躍している演奏家です。

最初の舞台は、ドレスデン近郊のフライベルクという街です。

フライベルクは、バロック時代を代表するオルガン製作者ジルバーマンゆかりの地で、街の中心にある聖マリア大聖堂には、ジルバーマンが作った最も有名なオルガンがあります。1714年に作られ、鍵盤、パイプなどほとんどの部品が当時のままで、建造された当時の響きを楽しむことができます。

ちなみに、パイプオルガンの鍵盤は、ピアノと反対の配色になっていて、ピアノの白鍵盤に当たる部分が黒く、ピアノの黒鍵に当たる部分は白くなっています。

聖マリア大聖堂は、角ばったカットの細い柱と白い壁が印象的なゴシック様式の建物ですが、ジルバーマンオルガンは、金色をベースに緑と赤の唐草模様のような繊細な装飾がふんだんに使われていて、パイプの両脇と上方には、金色の翼の大きな天使が4体も飾られ、それぞれが楽器を奏でています。

楽器がとてつもなく大きいのが、テレビ画面からも伝わってきました。目の前にしたら圧巻なのではないかと思います。

この楽器を製作したジルバーマンは、バッハの時代に最も有名なオルガン製作者で、このフライベルクのあるザクセン地方の出身ですが、フランスにあった兄の工房で楽器製作の修行をしました。フランスでの修行後に初めて作ったのが、このオルガンなのだそうです。

鈴木さんの長年のご友人でこの教会のオルガニストの方は、「中部ドイツとフランスの様式が取り入れられていて、ジルバーマンらしい重厚で明るい響きがする。でも、きつい音ではなく、耳に心地よい音で、とても柔らかく、低音も良く響く楽器である」と説明していました。

その楽器で、鈴木さんはバッハ作曲の「幻想曲ト長調 BWV572」を演奏していました。バッハが若い時に作られた作品で、鳥のさえずりのような出だしで始まる音楽です。

明るくキラキラした輝かしい雰囲気と、途中ゆっくりなテンポの所では重厚感が感じられ、面白い作品でした。教会のオルガニストの方が説明されていたことが、とてもよく伝わってきます。

番組が始まってまだ最初の部分でしたが、早くも生で聴いてみたいという気持ちが強くなりました。

ちなみに、バッハは、作曲家として名声を得る前にオルガニストとして有名でした。若い時からオルガンの鑑定家としても有名で、新しく作られたオルガンをチェックする役目もしていたそうです。

オルガンの裏側は屋根裏部屋の様な雰囲気になっていて、大きな黒いパネルのようなものが置かれていました。これはフイゴという名前でパイプに風を送り、これによってオルガンの音が出てくる仕組みになっています。金属や木製のパイプも、いろいろな長さで並んでいて、その数があまりに多くてびっくりしました。

その他にも、パイプに風を送り込む弁を制御するトラッカーと言うものがありました。オルガン演奏の映像をよく見ますと、鍵盤の両脇に丸いボタンの様なものが並んでいて、演奏者は弾きながら、そのボタンの様なものを押し込んだり、引っ張り出したりしますが、その先がトラッカーに繋がっています。

フライベルクには、ジルバーマンの工房もありました。ジルバーマンは、フランスでの修行から帰国し、フライベルクに40年間工房を構えましたが、世界各地から寄せられるオルガン製作の依頼を断って、故郷ザクセン地方の仕事に集中したのだそうです。

彼の生まれ故郷は、フライベルクの街に近い小さな村で、生家も残されています。長閑な田園風景が広がり、ジルバーマンの博物館もあるそうです。

ジルバーマンは、生涯で46台のオルガンを製作しましたが、そのうちの31台がこのザクセン地方にあり、フライベルクには4台のオルガンが残されています。フライベルクの聖ヤコビ教会には、聖マリア大聖堂の絢爛豪華なオルガンと異なり、美しい装飾が施された白い小さなオルガンがあり、聖ペトリ教会のオルガンは、同じく小さい楽器ですが金色がふんだんに使われていました。

鈴木さんはインタビューの中で、オルガンには人格の様な「オルガン格」というものがあり、この聖マリア大聖堂のオルガンは、じわっと攻めると輝かしく鳴るそうです。オルガンは人を見るので、こちらのアプローチの仕方によって上手く響いたり、逆に鳴らなかったりして、面白い楽器であると話していました。また、オルガンを弾いていると、人と会話しているような感覚になってくるとも話していました。

オルガンに比べると、ピアノは構造もシンプルになっていますが、それでも、弾く人や弾き方によって美しい音が出たり、そうでなかったりします。やはり、ピアノも弾く人を見ているのかもしれませんね。

このあと第2・第3の都市へと続きますが、次回お話したいと思います。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)