(この記事は、第257号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、「ピアノは楽器の王様」のお話です。

先日、大人の生徒さんが、「この前、ピアノのことをいろいろと説明している番組を見ましてね。ピアノって、本当にすごい楽器ですね。」と感心しながら話していました。たまたま、その番組を録画してあったので、早速見てみました。

10月7日に放送された「関ジャム 完全燃SHOW」で、この回は、ピアニストの清塚信也さんが登場し、「ピアノは楽器の王様なんです」とピアノの魅力について実演を交えながら楽しく解説しました。

清塚信也さんは、以前クラシック音楽ブームとなった「のだめカンタービレ」のテレビドラマで、主人公「のだめ」が尊敬する千秋先輩のピアノ演奏の吹き替えを担当したことで、一躍有名になりました。

清塚さんは、「ピアノは楽器の王様」という理由を、3つに分けて説明していました。

1.オーケストラ全楽器の音域が出せる

ピアノは、88鍵あります。鍵盤数を、これ以上増やすことも可能ではありますが(現に97鍵のピアノも存在します)、人間の耳には聞こえにくい音域になっていくため、この鍵盤数で落ち着いています。

他の楽器の音域を見てみますと、フルートは3オクターブ、ヴァイオリンは4オクターブ、チェロは3オクターブと5つ、ハープはかなり音域が広いのですが、それでもピアノにはかないません。

ピアノは、他のどの楽器よりも音域が広く、オーケストラ全部の楽器の音域を網羅しているのです。この音域を利用して、モーツァルトやベートーヴェンなどは、オーケストラの曲を作曲する時も、ピアノを主に使っていたと言われます。

番組では、ピアノの音域を生かした曲として、リスト作曲「カンパネラ」の一部を演奏していました。広い音域で演奏しますと、とてもゴージャスな感じになります。

2.音量を自由自在に変えられる

音量を変えられるということは、表現の幅が広がることに繋がります。これを生かした曲として、サラサーテ作曲「ツィゴイネルワイゼン」の一部を演奏していました。ピアノが出せる音量をヴァイオリンで出そうとしたら、40人から50人は必要になるのではないかとのことです。

3.同時に複数の音が出せる

ピアノ1台で、メロディーも伴奏も演奏できることになります。ピアノ曲を演奏することは、メロディーと伴奏を一人で二役こなしていることになります。ちなみに、ピアノの一度に弾ける音の数は、鍵盤の押さえ方によって、さまざまなヴァリエーションがあります。

続いて番組では、ピアノの誕生について話していました。

ピアノが誕生したのは、1800年代~1900年代です。ヴァイオリンの誕生が1500年代ですから、ピアノは意外に歴史が浅いことになります。

しかし、鍵盤を押して音を出す楽器の総称である鍵盤楽器は、紀元前からあり、最古の鍵盤楽器は、水力を利用して音を出すオルガンでした。加圧した空気をパイプに送って音を出す仕組みになっているため、長く音を出すことが可能ですが、音の減衰が遅く、素早く音を出すこともできません。かなり大型の楽器で、当然持ち運びもできませんでした。

ヴァイオリンと同じ1500年代には、チェンバロという鍵盤楽器が誕生します。チェンバロは、弦を弾いて音を出しますので、オルガンと異なり短い音を出すことが可能になり、音の減衰も早くなります。持ち運びも可能です。

ちなみに、チェンバロの鍵盤は、ピアノの鍵盤と色の配置が真逆になり、黒い鍵盤が多くなっています。その理由については、演奏する貴族の令嬢の手がきれいに見えるようにとか、黒い鍵盤の材料となる黒檀が多く採れていたなど諸説あります。

音楽の歴史では、科学や楽器の発展と共に、音楽家のスターも誕生しました。

チェンバロが登場した当時の偉大な作曲家というと、バッハです。トリルなどの新しいテクニックも誕生し、ショパンなど後の作曲家の作品にも生かされています。

1700年代には、フォルテピアノが誕生しました。構造的に現代のピアノとほとんど変わらず、弦をたたいて音を出す構造なので音の伸びも長くなり、音の強さも変えられるようになりました。

ちなみに、フォルテピアノという楽器の正式名称は、「クラヴィチェンバロ コル ピアノ エ フォルテ」となり、強弱をよりつけられるチェンバロという意味になります。

強弱がつけられるようになったことで、表現の幅が広がり、ベートーヴェンが誕生しました。番組では、音の強弱を生かした曲ということで、ベートーヴェンのピアノソナタ「悲愴」の一部が演奏されました。

1800年代に入り、産業革命により鉄の普及とともに、現代のグランドピアノが誕生します。グランドピアノの弦を張る力は、1台でおよそ20トンあり、当時は木や真鍮、銅などで支えていたのですが、思いっきり強い音を出すとすぐに破損していたそうです。しかし、産業革命によって鉄が普及し、ピアノのボディと素材が強化されていきました。

ピアノの弦を思いっきり引っ張っても大丈夫になったことで、より高い音が出せるようになり、弦を思い切りたたいても大丈夫になったことで、より強い音が出せるようになりました。

その後、番組では、ピアノのスーパープレイが披露されました。

まずは、高速連打ですが、清塚さんは1秒間に約12回もの連打をしていました。さすが凄いテクニックのピアニストです。

アルペジオという和音を1つずつばらして弾くテクニックを披露する時には、X JAPAN の「Forever Love」の曲を、目をつぶって演奏していました。

グリッサンドという、鍵盤を滑らせて音階を上げ下げして弾くテクニックを披露する時には、オクターブの重音でも披露されていました。これもかなりの高度なテクニックです。

ちなみに、グリッサンドというと、白鍵で弾くイメージがありますが、黒鍵でも弾きます。白鍵よりも、より華やかな音が出てきます。

清塚さんは、先日フィギュアスケートの羽生結弦選手と共演されたそうですが、その時には羽生選手のスピンに合わせて、白鍵のグリッサンドと黒鍵のグリッサンドを同時に、しかも3回連続して演奏したそうで、番組でも披露していました。ゴージャスそのものという感じでした。

番組を見て、生徒さんと同じく、ピアノという楽器の素晴らしさを改めて感じました。

当時、最先端の楽器と、それを最大限に生かしたテクニック満載の音楽を作曲した音楽家の両方が揃って、ピアノは進化してきたのですね。

ピアノの魅力をさらに感じながら、常に新鮮な気持ちで、演奏をしていきたいと思いました。

(この記事は、第254号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、バレエとオーケストラのコンサートのお話です。

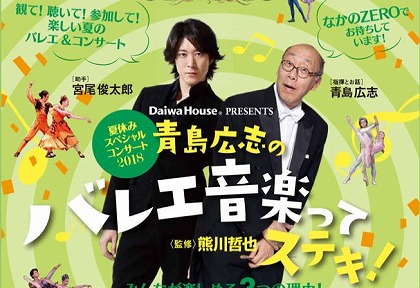

先日、「青島広志のバレエ音楽ってステキ!」というコンサートに行ってきました。

青島さんは、東京芸大・同大学院を主席卒業され、「題名のない音楽会」「世界一受けたい授業」「たけしの誰でもピカソ」など、数々のテレビ番組にも出演されている作曲家&演奏家で、マルチアーティストとも紹介されています。個性的な衣装と、少々早口で人柄の良さを感じさせる話し方は、印象が強く、お名前や顔をご存知の方も多いと思います。

今回のコンサートは、バレエ付きなのですが、バレエを披露されるのはKバレエカンパニーのダンサーです。

Kバレエカンパニーは、イギリスのロイヤルバレエ団のプリンシパルを務めていた熊川哲也さんによって創設されたバレエ団で、古典バレエを重点にしつつ、新作も毎年発表されています。

熊川さんは、若手バレエダンサーの登竜門といわれているローザンヌ国際バレエコンクールで、日本人初の金メダルを受賞し、東洋人として初めてイギリスのロイヤルバレエ団に入団、史上最年少でソリストを務め、その後プリンシパルに昇格しました。5年ほどプリンシパルを務められたのちに退団し、自らのバレエ団(Kバレエカンパニー)を創設し活躍され、紫綬褒章も受賞されています。多くのメディアにも出演されていますので、熊川さんをご存知の方も多いと思います。

青島さんの司会と指揮、10年以上もKバレエカンパニーと共演されているシアターオーケストラトーキョーのオーケストラ演奏、熊川さん監修による、Kバレエカンパニーのダンサーによるバレエと、なかなか豪華なメンバーのコンサートと思い行ってみました。

この日は大変な猛暑日でしたが、会場に着きますと、1300人ほど入れる大きな会場は空席が見当たらないほどの満員状態で、大変な熱気に包まれていました。夏休み中で、しかもお子様の観覧も可能なコンサートでしたので、1、2歳くらいの赤ちゃんなどお子様もたくさんいらしていました。

演奏された作品は、「眠れる森の美女」「白鳥の湖」「くるみ割り人形」という3大バレエと呼ばれるものの他、ヨハンシュトラウス2世のオペレッタ「こうもり」序曲、「ロミオとジュリエット」「タイスの瞑想曲」などが披露され、オーケストラの音楽のみで楽しんだり、バレエとの共演で楽しめるようになっていました。

その他、観客がその場で立ち上がり、オーケストラの演奏に合わせてステップを踏んだり、指揮者体験コーナーでは観客の中から選ばれたお子様3人が舞台に上がり、オーケストラの指揮を振る企画もありました。

司会は、青島さんとダンサーの宮尾俊太郎さんにより進められましたが、和気あいあいの二人のかけあいも楽しく、作曲者についての説明では、青島さん自ら描いたという人物画も披露されました。

演奏が始まる際には、青島さんは指揮者台へ移動し、宮尾さんは舞台袖に下がるのですが、宮尾さんの背筋の良さと美しい足さばきに「さすがバレエダンサーだなあ」と感心してしまいました。

ピアノのコンサートや発表会などを見学したり、私自身も舞台に立つことがありますが、人それぞれいろいろな癖があるものです。下を向いてとぼとぼ歩いていたり、左右の手の振りがアンバランスだったり、だいぶ速足になってしまうこともあります。バレエダンサーの体の動きは、ちょっとした場面でも美しく、引き付けられるもので、同じようにはできなくても、せめて背筋を伸ばして歩くことだけは意識してみようと再認識しました。

バレエ音楽は、知ってはいても、どうしてもピアノ曲と比べますと聴く機会が少なくなってしまい、かなり久しぶりに聴くことができました。演奏のみの時は、バレエが付いていなくて少し残念と思っていたのですが、演奏を聴きますと、音のみでバレエの世界が表現されていて十分楽しめ、やはりステキな音楽だなあと改めて感じました。

その後、バレエとの共演が始まりますと、イメージしていたバレエの世界が目に見える形で表現され、ダンサーの表現力、技術の高さ、音楽との一体感、照明や衣装も合わさって、見事に総合芸術になっていました。

バレエのことは、詳しくはないのですが、まさに指先から足先まで全てに意識が向けられていて、「すごい」という言葉しか思い浮かばず、惹きつけられてしまいました。

プログラムを見ますと、バレエの振り付けは、熊川さんの再振り付けと書かれていましたので、オリジナルの演技になっていたようですね。

オーケストラも、Kバレエカンパニーの他、ウィーン国立バレエ団やパリオペラ座バレエ団との共演もされているだけあって、バレエとぴったり合っていて、ずれてしまいそうな危うさが全くなく、さすが合わせ慣れていると思いました。

通常のコンサートは、2時間くらいかかるもので、オーケストラのみ、ピアノのみというパターンが多く、お子様だけでなく大人にとっても、なかなかハードルが高く感じるかもしれませんが、今回のコンサートは、バレエとの共演や楽しいトークもあり、また、ちょっとした体験コーナーもあったりで、飽きることなく、お子様も最後まで楽しめたのではと思います。

バレエも、有名な作品をいろいろ楽しめましたので、今度は1つの作品を全編見てみたいと思いました。

自宅や電車の中で気軽に音楽を楽しめるご時世ですが、やはり生の音楽に触れる事でしか得られない感動もあり、それが、ご自身の演奏にもきっと繋がると思います。

9月になり芸術の秋になりますので、コンサートに足を運んでみてはいかがでしょうか。

(この記事は、第253号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、百田尚樹さんのクラシック名曲エッセイ集のお話です。

百田さんは、「永遠の0」や「カエルの楽園

」「海賊とよばれた男

」などの本がいずれも大ヒットしている人気作家で、今では執筆活動以外にも多方面でご活躍されています。

インターネットのニュース番組などにコメンテーターとして出演されている百田さんをご存知の方も多いかもしれませんが、私は初めて見たとき、やたらと早口で関西弁を話す毒舌キャラの面白いおじさんという感じで、以前「カエルの楽園」を読んだ時には、そのような雰囲気は感じられなかったので、まるで別人のようで、興味深い作家だなあと思っていました。

そんな百田さんは、40年以上のクラシック音楽ファンでもあります。ご自宅には、執筆の仕事場を兼ねた防音のリスニングルームがあり、一日中クラシック音楽を聴いていることもあるそうです。

クラシック音楽の本も書かれていて、「至高の音楽 クラシック 永遠の名曲」「この名曲が凄すぎる

」が出版されていますが、その完結編として今年6月に出版された「クラシック 天才たちの到達点

」を読んでみました。

「クラシック 天才たちの到達点」は2部構成になっていて、第1部では、作曲家の青年期・壮年期の作品14曲、第2部では作曲家の晩年の作品11曲が紹介されています。

モーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」、ベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第5番 皇帝」、ドヴォルジャークの「新世界より」、スメタナの「モルダウ」など、いずれも名曲ぞろいです。第1部、第2部共に取り上げられている作曲家もいるので、作曲家の足跡をたどることもできます。

1曲ずつ曲目解説はもちろん、作曲家の生きた時代背景や人柄、考え方、作曲スタイル、曲にまつわる百田さんのエピソードなど様々な話が紹介されています。やさしくわかりやすい語り口調と、1曲につき見開き4ページという長さが、とても手頃で読みやすいと思います。

そして、何と言ってもこの本の特徴は、百田ワールドでのクラシック音楽の解説です。最初の見開き1ページこそ、良い意味でごく普通に読んでいましたが、ページをめくると百田さんの世界が表れてきます。

最初は、ショパンの作品を取り上げているのですが、「実は、私はショパンの熱烈なファンではない」「好きな曲もあるけれど、すべてがお気に入りというわけではない」「ワルツ、マズルカ、ノクターン、バラード等は、好きな曲の方が少ないくらいだ」と、バッサリと切り捨てたような言葉が飛び出し、まあそこまで言わなくても…という感じです。

その他にも、ドヴォルジャークの作品を、「親しみやすいポピュラーな名曲と思われているが、少しもそんな風に見ていない。むしろ謎に満ちた不気味な曲」、「マーラーの交響曲はあまり惹かれない。『復活』以外は、どれも退屈な曲」など、取り上げている作品に自由な意見が書かれていて、始めはかなり戸惑いましたが、読み進めていきますと、称賛ばかりではないところに、むしろ好感が持てました。

細かいところでは、「イタリア・オペラは苦手で、やたらと大仰に愛を叫ぶのが、いまひとつぴんとこない」とか、「この部分を聴くといつもぞっとする」とか、「この部分になぜ1回だけシンバルを、しかも弱い音で入れるのか、私にはわからない」とか、「恐怖映画のオープニングのようで、怪物か何かがやってくるような旋律」、「喜怒哀楽の様々な感情がでたらめにぶち込まれているように感じる。全体的には、野蛮な雰囲気に支配されているように聴こえる」など、毒舌キャラが止まりませんが、そのくらい音楽は自由に捉えていいのだと改めて感じました。

もちろん批判的な内容だけでなく、シュトラウスの音楽について「軽い音楽として、一段下げた見方をされるが、そうは思わない。とても一筋縄ではいかず、芸術的・哲学的な内容を持っている」、フォーレの「レクイエム」について、「死をテーマにした音楽というよりも、天国の楽園か何かを描いているような音楽に聞こえる」というように、率直に独自の見解を書かれているところも多くありました。

クラシックの作曲家の解説本やエッセイ集などは、本当にたくさん出版されていますが、解説本はその分野の研究者が書きますし、エッセイ集も演奏家などクラシックの専門家が書いているものが多くなります。

解説本は、かなり詳しい話が書かれているのが魅力ですが、真面目で難しい内容のものも多く、学校の教科書のような感じで、気軽に読めるような感じではありません。エッセイ集は、気軽さはありますが、演奏家は基本的に全ての作曲家に敬意を持っていますから、なんとなく表面的にきれいに整ってしまっていて、本当はどうなんだろうか?と思ってしまうことも少なくありません。

その点、この本は、実にズバズバと思った事をストレートに書いていますので、なるほどと面白さを感じるところもあれば、なかなか個性が強いなあと思うところもあり、読む人によって賛否両論ありそうですが、いずれにしてもこれまでになかった新しいクラシック音楽の本と言えるのではないでしょうか。

取り上げられた音楽については、百田さんのおすすめCDがたくさん紹介されていますし、お試しサンプルまで付いていますので、「何を聴いたらよいのだろう?」「どの演奏家のものを聴いたらよいのだろう?」と迷う方には、一つの参考になると思います。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)