(この記事は、2025年5月19日に配信しました第422号のメールマガジンに掲載されたものです)

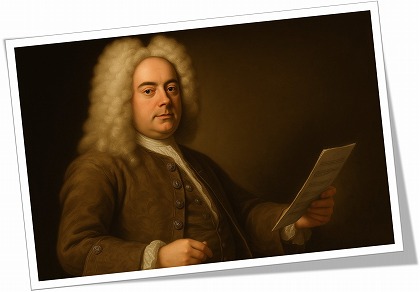

今回は、ヘンデルのお話です。

クラシックTVという番組で、ヘンデルを取り上げていたので見てみました。ヘンデルは、バッハと同い年で同じドイツの出身、バロック期の代表的な音楽家です。とは言っても、「名前は聞いたことがあるような…」という方が多いかもしれません。

いつものように、清塚さんのピアノソロで番組は始まりましたが、ヘンデルがテーマなので「見よ 勇者は帰る」が演奏されました。よく表彰式で流れている音楽です。司会の鈴木さんも演奏が終わると、「おめでとうございます!という感じですね」と早速感想を話されていました。清塚さんも、「すっごくいい曲をたくさん書いているので、ヘンデルとお近づきになってもらいたい」とコメントされていました。

番組では最初に、300年前のヘンデルの時代の古楽器を使用した特別なオーケストラである、バッハ・コレギウム・ジャパンがゲストとして紹介され、ヘンデル作曲の「戴冠式アンセム」から「祭司ザドク」を演奏していました。演奏中に、いろいろな楽器の演奏者がアップで映し出されていましたが、古楽器のオーケストラなので普段見る楽器とはだいぶ形状が異なるシンプルに作られた楽器がいろいろあり、見ていても楽しめました。

演奏後、清塚さんも「カッコいい~」と感想を言いつつ、ゲストの秋元さんにも「素敵なサウンドだったでしょ?」と尋ねていました。秋元さんも、「豪華で贅沢な時間でした」と、にこやかな表情で感想をお話しされていました。バッハ・コレギウム・ジャパンの創設者で指揮をしていた鈴木雅明さんも、紹介されました。バッハ・コレギウム・ジャパンは、バッハを演奏するアンサンブルで、古楽器を使って300年前のサウンドを追求し、バッハが目指した音楽に迫ろうと挑戦を続けています。

「古楽器で演奏すると、現在の楽器と比べて、どういう音の違いがありますか?」という質問に、バッハ・コレギウム・ジャパンの鈴木さんは、「シンプルな音色になり、威圧的でなく、強く弾いてもふくよかさがある」と答えていました。「楽器の音も、人間の声みたいな混ざり方がしますね」という司会者の感想に、バッハ・コレギウム・ジャパンの鈴木さんが即座に頷きながら、「素晴らしい指摘です。正に、そのようなことを目指しています」と答えていました。

どうしてヘンデルの演奏に、バッハ・コレギウム・ジャパンを招いたのかという疑問が湧きますが、バッハとヘンデルは全く同じ時代を生きた人物で、ヘンデルの生い立ちについて、バッハと比較しながら説明がされました。ヘンデルは、1685年2月23日に、ドイツのハレという地域で生まれました。バッハは、アイゼナハという地域で、同じ年の3月31日に生まれています。かなり近い地域で、誕生日もかなり近いということになります。

性格については、バッハは真面目で職人かたぎ、ヘンデルは社交的で好奇心旺盛、人付き合いがとても上手だったようです。活躍の場は、バッハは生涯ドイツ国内で宗教音楽家として、ヘンデルはオペラの作曲家としてイタリアやイギリスで活躍しました。

番組では続いて、ヘンデルの活躍ぶりをボードを用いて説明していました。

活躍その1は、19歳で初めて書いたオペラ「アルミーラ」がドイツで成功します。「恋のもつれという内容で、バッハに比べて俗っぽくて話も面白く、親しみやすいですね」と清塚さんがお話され、バッハ・コレギウム・ジャパンの巣月さんも、「バッハは、とても理知的で理論的に突き詰めていくようなところがあるけれど、ヘンデルは、理論的に突き詰め始めるけれど、直ぐにみんながわかる様に易しくしちゃうところがありますね」と解説をされていました。清塚さんが再び、「演奏する側からいうと、ヘンデルの音楽は拍手が欲しそうな音楽ですね。エンタメというのか…」とお話をされていました。

活躍その2は、オペラの本場イタリアで活躍するもイギリスに渡ります。ヘンデルは、オペラ発祥のイタリアで腕を磨き、本場でも高い評価を受けるまでになりましたが、しかし本格的な活躍の場として選んだのはイギリスでした。当時イギリスは、経済の発展が目覚ましく、多くの人と莫大なお金が流れ込んでいて、そこにヘンデルは目を付けたそうです。

活躍その3は、イギリスで初めて書いたオペラ「リナルド」が大成功し、イギリス王室にも認められ親密になりました。イギリス国民が、イタリアオペラを楽しめるようになったのは、ヘンデルの功績なのだそうです。「ちょっと魔法が出てきたり、ファンタジックなオペラですね。難しいことを言うより、こういう娯楽的なことがイギリス大衆に受けたのかなと思いますね」と清塚さんが解説をされていました。「音楽を消費する、楽しむという、多くの人が音楽に興味を持ってくれる力がすごいんですよね」とバッハコレギウム・ジャパンの鈴木さんもコメントされていました。

「当時、ヨーロッパは宗教色が強かったが、そこに凝り固まらず、エンタメ性にヘンデルは着目していたということですね」と、再び清塚さんが話しますと、「ヘンデルのアンテナは鋭いですね」「プロデューサーとしても、凄い手腕が問われるところですね」と、番組内でも感想が飛び交っていました。そして、イギリスで大成功を収めたヘンデルは、持ち前の社交術でイギリス王室とも親密になっていったのだそうです。

番組では、そのイギリス王の舟遊びのために作曲された「水上の音楽」の演奏がありましたが、耳に残るメロディーで、このキャッチーなメロディーこそがヘンデルの音楽の魅力であると解説がされていました。「ヘンデルは、イタリアでオペラを学んだので、楽器の曲も歌のような感じがあり、メロディーがすごく美しかったり楽しかったりするから、親しみやすいんです」と清塚さんの解説もありました。「メロディーのきれいさの鉄則というのは、同じことをしないということで、予測を裏切って動く方がきれい。そして、裏切って動いた後に、同じ形のメロディーが戻って来る。そしてヘンデルの良いところは、装飾に遊び心があるので、音楽がきれいなだけじゃなく、色っぽくなる。美メロの第1人者ですね」と清塚さんが、ヘンデルの代表作である「オンブラマイフ」をピアノで弾きながら解説をしていて、とても分かりやすかったです。

ヘンデルについて、ここまで解説している番組は無かったので、とても興味深く見ることができました。とても聴きやすく美しい音楽なので、久しぶりにもっと聴きたくなりました。

(この記事は、2025年5月5日に配信しました第421号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回は、新しいクラシックについてのお話です。

テレビ番組「題名のない音楽会」で、新世代のトップ奏者たちが、新たに生み出されているクラシックを紹介する企画をしていました。

ヴァイオリニストの辻彩奈さんとピアニストの阪田知樹さんが、ゲストとして登場していました。阪田さんは、2016年にフランツ・リスト国際ピアノコンクールで優勝されたピアニストです。作曲や編曲活動もされている影響で、現代のクラシック音楽にアンテナを張る様にしているとコメントされていました。辻さんは、2016年モントリオール国際音楽コンクールで優勝されたヴァイオリニストです。コンサートのアンコールでは、作曲家に曲を委嘱しているそうで、作曲家と一緒に音楽を作っていくのが演奏家の使命と考えているそうです。

番組では、最初に阪田さんが一押しする新しいクラシックを紹介していました。

フランシスコ・ミニョーネ作曲「ソナチネ第4番」です。ブラジルを代表する音楽家の一人で、オペラからピアノ曲まで幅広いジャンルで活躍をされたそうです。クラシックなのにブラジルの大衆音楽を取り入れているところが、一押しのポイントです。「ブラジルの人達の歌や踊りが目に浮かぶようなリズムが出てきたり、野生的なところも活気もある曲で、結構ポップス的で、明るくて聴いている方が楽しくなるような曲」だと阪田さんが解説をしていました。

「右手と左手が奏でる違うリズムの調和に注目」という解説の後に、阪田さんの演奏が始まりましたが、解説通り曲の冒頭部分から、左右でリズムが異なっていて、これはかなり難しそうな曲だと思いました。この番組では、いつも演奏と共に、テロップで演奏者自身の解説が紹介されるのですが、今回も「右手で刻むリズムが、そのまま左手に移ります」「先程のメロディーが、2オクターブ下がります。歌い手が、女性から男性に交代したようですね」等と解説されていました。

続いて、辻さんの一押しの新しいクラシックの紹介がありました。

アルフレッド・シュウニトケ作曲「古い様式による組曲よりパントマイム」です。生涯の目標を「芸術音楽と軽音楽の統一」と語り、60本以上の映画音楽を手掛けた作曲家なのだそうです。辻さん曰く、「古典の曲調の中に、不意打ちで斬新な音が出てきて、ピュアと不気味の共存が面白い」のだそうです。共演する阪田さんも、「古典的な雰囲気の中に、突然違和感のある響きを持ってくるのが、シュウニトケの得意のパターン」とコメントしていました。平穏な日常に突如事件が起こるような、ドッキリ感に注目なのだそうです。

演奏中の解説には、「一音だけ強調する指示が!いかにもシュウニトケらしいです」「突然、とても大きい音で不協和音が現れます!」とあり、いろいろなイメージを持って聴くことができる面白くて楽しい音楽でした。

阪田さん一押しのもう一つの曲は、ジェラルド・フィンジ作曲「エクローグ」です。フィンジは、音楽家として活動をしつつ園芸家としての顔も持つ、異色の作曲家としても知られています。阪田さんは、「ヒーリングミュージックのような、聴いていて癒される音楽の先駆けのような、心が浄化されるような美しい名曲です」と話していました。タイトルの『エクローグ』を『牧歌』と訳され、「田園生活をテーマにした古典的な対話形式の詩」「ピアノとストリングスが、まるで対話しているようです」と解説されていて、スケール感のある感動的な映画音楽のような作品でした。

司会の石丸さんも、「もし、宇宙に行くことができたら、宇宙で聴きたい曲!そのくらいの壮大さで、見晴らす限り何もないようなところでも、この曲が流れているだけで幸せになれる」と感想をお話しされていました。

辻さんの一押しの新しいクラシック2曲目は、スコット・ウィーラー作曲「アイソレーション・ラグ」です。声楽および劇音楽のジャンルで人気の高い作曲家で、現在はアメリカ・エマーソン大学で教鞭をとっています。都会的なジャズ感が、新しいのだそうです。メンデルスゾーンやブラームスのような古典曲のモチーフが、曲の中にちりばめられていて、ジャズっぽさのコントラストが新しいとのことです。メンデルスゾーン作曲のヴァイオリン協奏曲第1楽章や第3楽章、ブラームス作曲のヴァイオリン協奏曲第3楽章のフレーズが、曲の中にちらっと顔をのぞかせます。

実際に聞いてみますと、ちらっと、でも結構わかりやすく登場していて、お茶目でとてもユニークな感じがしました。

「新しいクラシック」というワード自体聞き慣れないもので、音楽のイメージも湧きにくい感じがしましたが、実際に聴いてみますと難しさはなく、どれも思ったよりも聴きやすい音楽だと思いました。また、とても幅広い音楽の世界を感じ、まだまだ、いろいろな可能性があるのではないかとも感じました。ゴールデンウィーク中に、新しいクラシックの音楽に、もっと足を踏み入れてみたいと思いました。

(この記事は、2025年4月21日に配信しました第420号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回は、動物とクラシックについてのお話です。

つい先日、テレビ番組「クラシックTV」が「どうぶつとクラシック」というテーマで放送されていました。

クラシック音楽と動物ですと、ショパン作曲の「子犬のワルツ」、サン=サーンス作曲の「動物の謝肉祭」(「白鳥」がとても有名)、チャイコフスキー作曲のバレエ音楽「白鳥の湖」などありますが、一番有名な動物をテーマにした曲は、「猫ふんじゃった」かもしれません。よくよく考えてみますと、猫を踏んでしまうという、かなり残酷なタイトルですが、この番組でも、冒頭にこの「猫ふんじゃった」を司会者の清塚さんがおしゃれにアレンジしたバージョンで演奏されていました。

世界各国で、お子様が弾ける曲として定番で、興味深いことに国によって曲名が異なるのだそうです。ハンガリーでは「ロバの行進」、ロシアでは「犬のワルツ」、チェコでは「豚のワルツ」、ドイツやフランスでは「のみのワルツ」と呼ばれているのだそうです。いろいろな動物が出てきて、ビックリしますね。

番組では、動物とクラシック音楽のプレイリストを紹介していて、鳥、猫、犬、馬、像、カンガルー、おおかみ、魚、ヘビ、虫のカテゴリーに、具体的な曲名を書かれていました。ぱっと見ますと鳥が多く、鳥も、かっこう、うずら、ひな、にわとり、ハクチョウなど、いろいろな種類に分かれていました。先程挙げた「白鳥」や「子犬のワルツ」も、もちろん挙げられていましたし、音楽の一部を流していました。

ベートーヴェン作曲の交響曲第6番「田園」では、フルートで演奏されている部分が鳥のさえずり、クラリネットはかっこう、オーボエはうずらの鳴き声を表現していて、まさに自然界の鳥のさえずりを表現しています。サン=サーンス作曲のピアノ曲「動物の謝肉祭」の「カンガルー」は、カンガルーの軽やかに飛び跳ねている雰囲気を表現しています。同じ組曲の「白鳥」は、ゲストのアンタッチャブルの柴田さんが、「これが白鳥という曲だったんだ。知らなかった~。よく聞くよね」とお話しされていて、司会者の鈴木さんは、「白鳥って、いいですよね。優雅な曲ばっかり作ってもらえて」とお話をされていました。確かに、鳥の中でも白鳥は特に優雅な雰囲気がありますから、作曲される曲も自ずと美しい曲になるのでしょうね。

ムソルグスキー作曲「展覧会の絵」から「卵の殻を付けたひなの踊り」では、「これ、かわいいよね。殻を付けちゃったままのひな鳥の曲で」「かわいい~」「えへへへ」「テンパっているんだ」「ちょっとアニメチック」と、次々と感想を話して盛り上がっていました。

番組は、「どうして音楽から、動物の姿を思い浮かぶのか?」という話題に移りました。最初に、動物の音の表現で、サン=サーンス作曲の「森の奥に住むかっこう」を紹介していました。かっこうの鳴き声をクラリネットで表現していて、とても分かりやすかったです。清塚さんが、「クラリネット奏者によって、いろいろなかっこうがいる」とお話されますと、もう一人の司会者の鈴木さんとゲストの柴田さんが、即座にハッとされていて「なるほど!」と言わんばかりのリアクションをされていました。「優しく『かっこう』と演奏する人もいれば、少ししっかりとした『かっこう』もいて…」と説明する清塚さんに、「同じ音符なんですよね。という事は、正解がないんですね。いやー凄い」と柴田さんも、少しビックリされたようにお話されていました。

続けて、楽器で鳴き声を表現している動物として猫を取り上げ、アンダーソン作曲の「ワルツィング・キャット」を紹介していました。優美なメロディーの合間に、「にゃ~お」と猫が鳴いている曲で、3人がワルツのリズムに乗って体を揺らしながら聴いていて、猫の鳴き声のところで、鈴木さんが猫のしぐさを真似していました。清塚さんが「猫の鳴き声のところは、ヴァイオリンで弾いていますが、弦楽器特有のグリッサンドという1つ1つの音を区切らずに流れるように音高を上げ下げする弾き方をしています。これも演奏者に表現が委ねられています」と説明をされていました。

もう一つ、アンダーソンの「馬と馬車」という曲も紹介していました。曲のタイトル当てクイズのように、音楽を聴いて何の動物を表現しているのか当てる形で番組は進められていましたが、清塚さん以外は「?」という表情をされていて、「ワンちゃん?ねこちゃん?」と次々と柴田さんが答えていても正解にならず、清塚さんがヒントとして「このポコポコいっているのが…」と言いかけた時に、柴田さんが「あっ!たぬき?」「いや、惜しい」「でも、それ日本でしょ?」とお腹を叩くリアクションをしますと、3人が大笑いしていて、楽しそうな雰囲気が伝わってきました。「これ、馬と馬車という曲なんです」と正解を聞きますと、「ああ、なるほど」と納得した表情をされていました。

次は、ロッシーニ作曲の「ウィリアムテル序曲」では、「これもお馬さん?」とすぐに柴田さんが正解をされていました。「これは、速く走っているタイプの馬ですね。先程の曲は、馬は歩いていたけれどね。馬が走るとリズムが変わるという事を表現しているんですね」という清塚さんの説明に、またまたお2人が頷いていました。

動物とクラシック音楽という、これまであまりなかった視点から音楽を紹介していて、とても楽しく番組を見ることができました。小さいお子様に、「どのような音楽を聴かせたらよいですか?」と質問をいただくこともありますが、今回の番組のような視点から音楽を探して聴いてみると、興味を持ってもらえるのではないでしょうか。まだまだ、いろいろな動物を扱った音楽がありそうなので、探してみたいと思いました。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)