(この記事は、第173号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、音楽の健康効果についてです。

普段の生活で、音楽はとても身近にあるものです。

通勤・通学時に音楽を聴いたり、勉強や家事の合間に聴いたりと、楽器を習ったり演奏する事はなくても、音楽を聴かれる方は大変多いのではないでしょうか。

ご自分で音楽を流さなくても、お店のBGMや電車の発車合図の音楽など、あらゆるシーンで音楽が流れています。

音楽を聴くとテンションが上がるので、勉強や仕事がはかどったり、良い気分転換になる事は、誰もが経験していると思います。

しかし、最近の研究では、体調を良くしてくれる効果もあることがわかってきています。

アメリカのカリフォルニア州立大学バークレー校の科学研究センターが、病気を予防する免疫(免疫グロブリンA)が、音楽を聴く前と後で、どのように変化するのか実験をしました。

以下の4つの状態で比較したところ、心地よい音楽を聴いた後がずば抜けて高い数値になるそうです。

・ クリック音を聴く

・ ラジオ放送を聴く

・ 心地よい音楽を聴く

・ 無音

音なら何でも良いのではなく、心地よい音楽が、先天性の免疫を向上させるということです。

手術や出産時なども、音楽を聴くと痛みが軽減されることが明らかになってきており、音楽は強力な鎮痛剤とも言えます。

産婦人科で、入院時の持ち物リストの中に、お気に入りの CD などを項目に入れている所もありますので、これから出産を控えている方は、CD や iTunes などで、好きな音楽をまとめておくとよいかもしれません。

他の研究でも、ランニングやウォーキング時に音楽を聴くと、呼吸が楽になって辛さが軽減され、エネルギー代謝や運動効率が上昇するのでダイエット効果も期待できるそうです。

また、音楽を聴くと、幸福ホルモンと呼ばれるエンドルフィンが分泌され、心機能が改善されて心臓が強くなり運動能力もアップされるのだそうです。

音楽を聴くだけで、運動機能に良い影響があるのは驚きですね。ご高齢の方や運動がなかなか出来ない方にとっても、朗報かもしれません。

そして、脳科学的にみた時、仕事がはかどる音楽の聴き方があるそうなので、ご紹介しておきますね。

まず、 集中力を高めるときには、歌詞の無いクラシックが効果的です。

しかし、何か新しい事を学ぶときには、音楽を流すと逆効果で、なかなか覚えられないのだそうです。

音楽を無しにして、コーヒーショップのざわめきの音や掃除機の音くらいの騒音が流れている方が良いようです。

ちなみに、そのような音を再現できる「Coffitivity」という iPhone 用のアプリもありますので、活用してみてもよいかもしれませんね。

(この記事は、第172号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、ラ・フォル・ジュルネのお話です。

毎年、ゴールデンウィーク期間に開催されている ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭に行ってきました。

フランスのナントで1995年に誕生した音楽祭が日本に上陸して、今年で10年目になります。すっかり認知度も上がりました。

近年では、東京国際フォーラムだけでなく、琵琶湖や新潟、金沢でも開催されています。

これまでは毎年、音楽家や地域などをテーマにしてきましたが、日本開催が10年目の節目となる今年から、もっと普遍的なテーマに方向転換しました。今年のテーマは、「パシオン」です。ポスターも涙を流す女性の顔の一部が使用されていました。

「祈りのパシオン」「恋のパシオン」「いのちのパシオン」の3つにジャンルを分けて、各種コンサートが紹介されていました。

ちなみに、本場フランス・ナントでは、「心」と「魂」の2つにジャンル分けされていたようです。

たくさんあるコンサートの中で、今回は「いのちのパシオン」から、バッハ・コレギウム・ジャパンの演奏で、J・S・バッハ作曲の 2台のチェンバロのための協奏曲第2番、第3番、フーガの技法よりコントラプンクトゥスを聴いてみました。

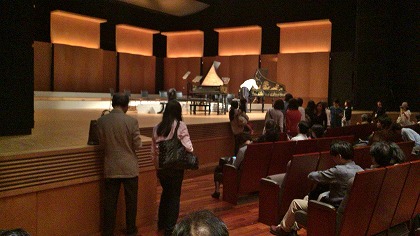

会場に入りますと、約1500席のホールは空席が見当たらない程の満席でした。

そして、開演前に、通常のコンサートにはない風景を目にしました。舞台前に人が集まり、記念写真を撮っているのです。

舞台上には、これから演奏に使用されるチェンバロが2台置いてあるのですが、チェンバロはピアノと異なり装飾的な要素が高い楽器です。一台一台に美しい装飾が施されており、その美しさを近くで見るために人だかりが出来ていたのです。

この満席の会場で、演奏が始まりました。

演奏したバッハ・コレギウム・ジャパンは、バッハなどバロック期の演奏を、当時の楽器で演奏する目的で1990年に結成されたグループで、バロック音楽の演奏団体では真っ先に名前が挙がるほどの人気と知名度があります。

今回は、総監督の鈴木雅明さんのチェンバロと指揮に、同じくチェンバロ奏者で横浜シンフォニエッタの主席指揮者でもある息子の鈴木優人さんのチェンバロという、親子競演も大きな話題となる演奏会でした。

協奏曲は、ソロを受け持つ楽器とオーケストラの競演なので、ソリストとオーケストラの息がピッタリと合わないと演奏できない作品です。

ソリストは、普段一人で演奏活動することが多いわけですが、このような作品を演奏する際には、事前に何回かオーケストラと合わせる練習をして本番を迎える事が殆どです。

少ない時間でお互いの演奏を理解し、一つの音楽にまとめあげていくのは、とても難しい作業なのです。

しかし、オーケストラの総監督が指揮をしながらチェンバロも演奏する弾き振りというスタイルですし、しかも、もう一台のチェンバロは、総監督の息子さんが担当されているので、音楽が無理なく自然に一体化されていて、完全に調和されていました。

これほど息が合った演奏は、他には無いという気がしました。

オーケストラと言っても、弦楽器が約10人の小編成なので、調和された音だけでなく、個々の楽器の音色も聴く事が出来ました。

2台ピアノですと、舞台の中央に向かってピアノを配置する事が殆どで、ピアノの前に座ると、お互いの顔が見えるようになっています。

しかし、今回のチェンバロでは、ピアノに比べて音のボリュームが少ない事もあり、同じ方向にチェンバロが置かれていました。

そのため、後ろを振り返らないと、もう一方のチェンバロ奏者の顔が見えないという配置になります。

演奏しながら後ろを振り返ることはできませんが、それでも難なくタイミングを合わせて演奏していました。

演奏後は拍手喝采で、アンコールの拍手まで湧き上がるほどの大盛況ぶりでした。フランスでも、初登場ながら同じように拍手喝采だったそうです。

あっという間に演奏会が終わってしまった感じですが、このような素晴らしい演奏を3歳から聴く事が出来るのは、ラ・フォル・ジュルネだからこそと改めて感じました。

バッハの音楽は、どちらかと言うと大人好みで難しいというイメージがあるかもしれませんが、モーツァルトやベートーヴェン、ショパンなど、その後のクラシック音楽を代表する音楽家の誰もが、バッハの音楽を尊敬し勉強して、自分の創作活動に生かしてきました。正に、お手本としてきた音楽家です。

「音楽の父」と呼ばれているバッハの音楽の素晴らしさを再認識した演奏会でした。

(この記事は、第167号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、ご家族で楽しめるコンサートのお話しです。

3月下旬から4月始めにかけて、お子様や学生の方は春休みだったわけですが、ちょうど そのタイミングに合わせて、各オーケストラが、お子様も楽しめるコンサートを公演しています。

今回は、日本フィルハーモニー交響楽団の「春休みオーケストラ探検 みる、きく、さわるオーケストラ!」というイベントに参加してみました。

「聴く」「見る」というのは分かりますが、「触る」というのは興味を引きますね。

イベント会場のホールへ行ってみますと、開場前から多くのお子様連れで行列です。0才の赤ちゃんも、あちこちで見かけました。

ホールの建物に入ると、早速ヴァイオリン演奏で、お出迎えして下さいました。

配られたガイドブックを見ますと、大ホールでのコンサート・プログラムの他に、クイズやスタンプラリーまで、可愛らしいイラスト入りで書かれています。そして、小学生くらいのお子様が、我先にと走ってスタンプ台に並んでいました。

さて、このイベントのタイトルにある「触る」ですが、いろいろな楽器を実際に弾いてみる「楽器体験コーナー」の事です。

ヴァイオリンやチェロ、フルート、オーボエ、トロンボーン、チューバなど、10種類の楽器を実際に触って、演奏出来る様になっていました。もちろん、手取り足取り教えて

貰えます。

普段、見る事はあっても、触る機会はないので、とてもよい企画だと思います。

お子様にとっては、遊びの延長で楽しめると思いますし、小さなお子様が、チェロなどの大きな楽器を弾いている姿は可愛らしく、見ている親御さんも楽しめるのではないでしょうか。

オーケストラのイベントなので、プロの演奏も色々な形で楽しめる様になっています。

建物のちょっとしたスペースで突然始まるサプライズ・コンサートでは、弦楽四重奏で「となりのトトロ」の演奏が行われていました。

また、小さいホールでは、リレーコンサートも行われました。10分ごとに、いろいろな楽器の演奏が聴ける、リレー形式のコンサートです。

クラリネットから始まり、最後のトランペットまで、それぞれの楽器の特徴など解説も交えながら、2曲くらいづつ楽しめます。

単独では、あまり聴く機会のないコントラバスでは、ヴァイオリンとのデュエットが演奏されました。コントラバスの深くて包容力のある音色に魅力されましたし、華やかなヴァイオリンとの相性の良さも感じました。

そして、大ホールでは、メインのコンサートが行われました。

指揮者と司会者が、パイロットと客室乗務員に扮して、旅に出かけるというストーリーで進められました。

途中では、指揮者体験コーナーがあり、2歳のお子様が、お父様に連れられて指揮者台に上がり、なんとか指揮をしていました。とても可愛らしい様子に、会場中が和やかな雰囲気に包まれました。

全般的に、プロの生演奏を聴いたり、本物の楽器に触れたり、楽しみながら参加できるイベントでした。

実はこのイベント、昨年はチケットが売り切れて参加できなかったのですが、今回参加してみて、なぜ人気なのかよくわかりました。

来年もまた開催されると思いますが、小さなお子様がいらっしゃるご家族には、おすすめできるイベントです。

最近の投稿

- お子様のピアノ発表会

- 世界を視野に入れ活躍する超新星

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)